社会保険労務士

梅川 貴弘

うつ病などの精神疾患を抱えて、働きたくても働けずに困っている人たちに向けて障害年金の請求代行サポートを開始。

現在は、社会保険労務士6名、日本年金機構勤務経験者4名の専門チームで、全国のうつ病等で悩む方々の障害年金請求手続きを支援している。

[うつ病などの障害年金請求代行]

障害年金を申請(請求)・更新する際、「通院していないと手続きできないの?」という不安を抱く方は少なくありません。

本記事では、過去の通院中断や現在の通院停止、受給中に通院をやめてしまったケースごとに、障害年金と通院の関係を徹底解説します。

さらに、社会的治癒の考え方や訪問診療の活用、転院時の注意点なども紹介。申請をあきらめず、安心して手続きを進めるためのヒントをまとめました。

目次

これから障害年金の手続きをしようと考えたとき、あるいは、すでに障害年金を受給していて更新の時期が近づいてきたときに、多くの人が直面する不安があります。

「通院をしていないけど、年金はもらえるのだろうか?」

「過去に通院をやめてしまった時期があるけど、それが影響するのでは?」

「更新のとき、通院をやめてしまったら年金が止まるのでは?」

こうした疑問は決して珍しいものではありません。特に精神疾患を抱えている場合、症状の影響で通院が難しくなったり、医師との関係性に悩んで通院をやめてしまったりすることもあります。

しかし、障害年金は「心身に不調を抱えている事実」だけでなく、「病気の状態や症状の程度を医学的に証明できるかどうか」が非常に重視される制度です。このため、病名や症状の重さ、療養の必要性といった内容を記載した診断書の提出が必要になります。通院していない場合、それが手続きの進行や可否に関わってくることもあるので注意が必要です。

とはいえ、「通院していない=手続きができない」「通院を中断した=支給が即ストップしてしまう」と単純に考える必要はありません。ケースごとに制度の取り扱いや対応の方法が異なるため、自分の状況に応じた正しい理解が大切です。

この記事では、以下の3つの典型的なケースに分けて、制度上どう扱われるのか、どう対処すべきかを解説していきます。

さらに、知的障害で通院頻度が少ない場合や、転院を希望する場合、訪問診療の活用方法についても触れていきます。

「通院していない」という悩みを抱えた方が、少しでも安心して一歩を踏み出せるきっかけになれば幸いです。

障害年金を申請しようと考えたとき、あるいは受給していて更新を控えているときに、最も大きな不安の一つが「通院をしていないけれど申請できるのか?」という点です。

障害年金は、病気や障害によって日常生活や就労が著しく制限される場合に生活の安定を支える制度です。

対象はうつ病や統合失調症といった精神疾患、知的障害、発達障害、身体障害など多岐にわたります。ただし、単に病名があるだけでは受給できず、医師の診断書という客観的な証拠が不可欠です。

診断書をもとに「障害の程度がどのくらい日常生活や就労に影響しているか」が判定されるため、通院していないと診断書が発行されず、申請や更新ができなくなります。

障害年金の申請には大きく分けて3つの方法があります。

① 障害認定日請求

初診日から1年6か月を経過した日を「障害認定日」と呼びます。この時点で法令に定める障害状態に該当していれば、障害認定日から1年以内に手続きが可能です。提出する診断書は、原則として、障害認定日から3か月以内に作成されたものが必要となり、その翌月分から年金が支給されます。(※)

② 事後重症請求

障害認定日時点では障害の程度が軽く、年金の対象とならなかった場合でも、その後症状が悪化し障害等級に該当したときに手続きできるのが事後重症請求です。必要なのは現在の症状を記載した診断書であり、請求日の翌月から支給が始まります。過去にさかのぼって受け取ることはできない点に注意が必要です。

③ 遡及請求

障害認定日から1年以上経ってしまっても、その時点に障害状態であったことを診断書で証明できれば、認定日にさかのぼって受給するための手続きができます。認められれば最大で過去5年分の年金を受け取れることもあります。ただし、障害認定日時点の診断書が必須であり、これが取得できなければ遡及請求は行えません。

たとえば、先天性の障害や18歳6ヵ月到達より前に初診日がある場合は20歳到達日が障害認定日となります。また、けがや病気で医師が「これ以上の回復は見込めない」と判断した場合には、症状固定日が障害認定日とされることもあります。

| 請求方法 | 要件やタイミング | 必要な書類 | 支給開始時期 | 留意点 |

|---|---|---|---|---|

①障害認定日 請求 | 初診日から1年6ヵ月時点で、障害の状態であること(認定日から1年以内に請求) | A:障害認定日から3ヵ月以内の症状を示す診断書 | 障害認定日の翌月から | 認定日時点で障害の状態にない場合は、事後重症請求を行う |

②事後重症 請求 | 障害認定日時点では軽度だったが、現在は悪化して障害の状態にあること | B:現在の症状を示す診断書 | 申請(請求)日の翌月から | 過去に遡っては受給できない |

③遡及請求 | 障害認定日当時の障害状態を証明可能であること(認定日から1年過ぎてからの請求) | 上記AとBの診断書2枚 | 障害認定日の翌月から(遡ることができるのは、最大5年分) | 障害認定日時点の診断書がないと手続きできない |

このように、請求方法によって必要な診断書の時期や種類が異なり、特に診断書を用意できない場合は手続き自体が進められないという点が最大のポイントです。したがって、通院しているかどうかが、手続きの成否や受給開始時期に直結してくるのです。

障害年金を申請する方の中には、「過去に通院をやめてしまった時期があるけれど大丈夫なのだろうか」という不安を抱える方が少なくありません。このケースでは、どのような問題が生じるのかを確認していきましょう。

障害認定日当時に通院をしていなかった場合、その時点の診断書を入手できません。診断書がなければ障害状態を証明できず、原則として遡及請求はできないという結果になります。

じつは少し前までは、障害認定日から多少ずれた時期の診断書や当時の検査結果を提出することで、遡及請求が認められる例外もありました。たとえば、当時通院していなかったことについて合理的な理由を証明できた場合や、客観的な検査結果を添付できた場合などです。

しかし最近の審査では、「障害認定日から3か月以内の診断書」であることが、より厳密に重視される傾向が強まっています。残念ですが、障害認定日から3ヵ月以内に通院がなく、当時の診断書を取得できない場合は、認められる可能性はきわめて低いです。

「症状が重すぎて通院できなかったのに、受け取れないのは納得できない」と感じる方も多いのですが、障害年金は「医師の診断書に基づく客観的な証明」が前提であり、制度上やむを得ない部分です。

通院を中断した場合でも、現在通院を再開しているのであれば事後重症請求が可能です。また、一定の条件を満たすことで社会的治癒を主張できる場合もあります。諦める前に、ご自身の状況に合った方法を確認してみましょう。

社会保険労務士

梅川 貴弘

「社会的治癒」とは、医学的に完全に治癒したとはいえない状態であっても、一定の条件を満たせば、治癒したものとみなして取り扱う考え方を指します。

この考え方が適用されるためには、まず通院や服薬が長期間必要なかったことが前提となります。

一般的には、おおむね5年以上にわたって治療を受ける必要がなく、その間、日常生活を問題なく送り、身の回りのことや通常の仕事を支障なく行えていたことが求められます。

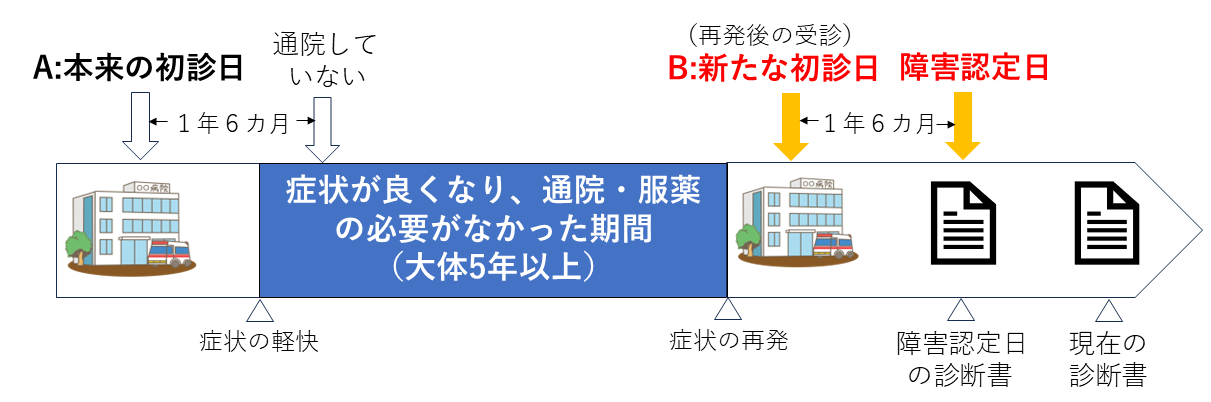

こうした状態が続いていた場合には、「いったん治癒した」とみなされ、症状が再発して通院を再開した際には、その再受診日を新たな「初診日」として取り扱うことが可能になります。

社会的治癒が認められると、それまでの病歴とは切り離され、再発後の症状を別の障害として扱うことが可能になります。つまり、再発後の初診日を基準に障害認定日が決まるため、本来の初診日を起点にした際の障害認定日時点に通院歴がなく、遡及請求ができない方であっても、遡及請求ができる場合があります。

さらに、社会的治癒にはもう一つのメリットがあります。

たとえば、本来の初診日では保険料納付要件を満たせず、障害年金の手続きをあきらめざるを得なかった方でも、社会的治癒の援用により再発後の受診日が初診日として認められれば、その時点では保険料納付要件を満たしており、申請が可能になることがあります。

このように、社会的治癒は障害年金の受給可能性を広げる上で、大きな意味を持つ考え方です。

社会的治癒が認められると、Aの初診日ではなく、Bの新たな初診日が手続き上の初診日となります。社会的治癒が認められると、Bの新たな初診日を起点に障害認定日が決まるため、遡及請求を行える場合があります。

ただし、社会的治癒を主張する場合には、その期間に本当に安定した生活を送っていたことを示す証拠が必要です。診断書や病歴・就労状況等申立書だけでなく、給与明細や資格取得の記録など、日常生活を安定して送っていたと客観的に示せる資料を添付することも有効です。

注意すべきは、社会的治癒が認められるかどうかは年金機構などの保険者が判断するため、必ずしも申請者側の申立てが通るわけではない点です。特に発達障害のように、生来の特性に基づく障害については、症状が一時的に軽くなっても「治癒」と見なされにくい傾向があります。

社会的治癒をめぐる判断はケースバイケースであり、見通しを立てるのが難しいため、申請の際には専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

社会的治癒は少し複雑ですが、要件に当てはまれば遡及請求が可能になることもあります。ご自身の状況が当てはまるかどうか分からない場合はひとりで悩まず、専門家に相談して可能性を一緒に探ってみましょう。

障害年金業務責任者

綾部真美子

障害年金の手続きには、請求日(書類を提出する日)以前3ヵ月以内の診断書が必要です。

診断書には病名や症状の程度、日常生活での支障の度合いが詳細に記載されます。これは医師の診察に基づかなければ作成できないため、現在通院していない方は手続きを進めることができません。

また、過去に受診歴がなく、これから新たに通院を開始する場合には、原則としてその初診日から1年6ヵ月が経過していることが前提となります。この期間を経たうえで障害の程度が基準に達していれば、障害年金の申請が可能となります。そのため、障害年金の申請を考えている場合には、まずは通院をはじめましょう。

これまでに医療機関を受診した経験はあっても、さまざまな事情から通院を続けられなくなった方もいらっしゃると思います。現在通院をされてない方の中には、「どこの病院に行けばいいのかわからない」「医師に怒られるのではないか」「薬を飲まされるのが怖い」など、不安を抱えて通院をためらう方もいらっしゃるでしょう。

こうした場合には、地域の相談窓口や支援機関を活用する、信頼できる家族や知人に付き添ってもらうなど、安心できる環境を整えることが大切です。

過去に通院していた医療機関を再受診する場合、「ずっと通院を中断していたから、医師に怒られてしまうのではないか…」と心配される方は少なくありません。

ですが、通院を続けられなかった背景には、人それぞれに事情があります。症状が安定していて必要性を感じられなかった方、忙しさで通院の時間をとれなかった方、体調が悪化して外出自体が難しかった方、経済的に通院が厳しかった方など、理由はさまざまです。

大切なのは、その事情を正直に医師に伝えることです。医師は過去を責めるのではなく、今の状態を正しく理解し、これからの治療にどうつなげるかを考えてくれます。勇気を出して現状を伝えることが、安心して治療を再開する第一歩につながります。

外出が難しい方は訪問診療を利用することで自宅で診察を受け、診断書を作成してもらうことが可能です。

訪問診療に対応する医療機関は、地域の医療相談窓口(市町村の障害福祉課)やケアマネージャーを通じて探すとスムーズです。地域の障害福祉課に電話で相談すると、ご自宅の住所により近い相談窓口を案内してもらえることもあります。また、ケアマネージャーに相談すれば、医療機関の情報や制度活用の方法について具体的なアドバイスを受けられる場合もあります。

また、知的障害では定期的な通院や服薬が必ずしも必要ない場合があります。そのようなケースでも申請は可能ですが、診断書を作成してもらうには少なくとも一度は医師の診察を受ける必要があります。診断書作成依頼をする医師を新たに探さなければいけない場合は、地域の相談窓口や保護者同士の情報交換を通してヒントを得る方が多いようです。

ただし、中立的な立場から特定の医療機関を一つに絞って紹介してもらうことは難しい場合もあります。いくつか候補を挙げてもらい、その中から自分に合う医療機関を見つけていくことが大切です。

受診前に医師との相性や病院の雰囲気を知るのは難しいものですが、ホームページを見たり、電話で事前相談した際の対応を確認したりすることで、判断のヒントを少しずつ集めることができますよ。

社会保険労務士

梅川 貴弘

障害年金受給中に何らかの事情で通院をやめてしまった場合は、できるだけ早めに通院を再開しましょう。

更新手続きには診断書(障害状態確認届)の提出が必要になるためです。ブランクがあっても、多くの場合、医師は事情をくみ取って診断書を作成してくれます。安心して通院を再開することが、スムーズな更新につながる第一歩になります。

通院を中断してしまっている場合でも、可能であれば以前と同じ医療機関への再通院を検討するのが望ましいでしょう。医師がこれまでの治療経過を把握しているため、診断書の作成がスムーズに進みやすくなるからです。

医師との相性や治療内容に不安がある場合は、転院を検討するのも一つの方法です。ただし、転院直後に診断書を依頼すると医師が応じにくいことがあるため、一定期間は通院を続けて関係を築く必要があります。

その際には紹介状が大きな助けになります。紹介状があれば新しい医師が状態を把握しやすく、前回申請時の診断書コピーを提示すれば、診断書作成がよりスムーズになります。

紹介状をお願いする場合は、作成のために医師と面談を行う必要があるため、気まずさを感じる方も少なくありません。しかし、紹介状は転院先で治療を継続するうえで有効な資料となり、長い目で見ればあった方が安心です。医師同士も患者さんの治療の継続を第一に考えているため、紹介状を依頼すること自体は全く失礼なことではありません。

とはいえ、通院を中断していた医療機関の医師に再び会って紹介状をお願いすること自体が大きな負担になる方もいらっしゃるでしょう。その場合、紹介状がなくても受診を受け入れてくれる医療機関はあります。自分にとって無理のない方法を選ぶことが大切です。

外出が困難で通院や転院が難しい場合には、ケース2で紹介したように訪問診療という選択肢もあります。自宅で診察を受けられるため、更新診断書の作成を依頼しやすくなります。

また、外出が難しい方にとっては、訪問診療だけでなくオンライン診療という選択肢も考えられます。日本年金機構は、オンライン診療であっても「診断書記載要領」の必要事項が記載できる場合には、障害年金の診断書が作成可能であることを公表しています。

ただし、「オンライン診療では本人の状態が正確に把握できないことがあり、その場合はカルテの照会によって不支給と判断されることもある」との調査結果もあります(「令和6年度 障害年金の認定状況に関する調査報告書」より)。

実際に、当事務所で関わったケースでも、オンライン診療をもとに提出した診断書に対して、カルテの照会が相次いだことがあります。カルテの照会が行われたからといって、それだけで不支給につながるわけではありません。ただし、カルテの一文が結果に影響を与える場合がある他、審査期間が長引いたり、カルテ取得にかかる費用が発生したりするなど、申請者にとっては金銭的・時間的な負担が増える側面もあります。

このように、オンライン診療による診断書の取り扱いについては、今後の動向を慎重に見極める必要があります。

それでも、オンライン診療は外来診療に比べて劣るという見方は適切ではありません。むしろ、医療機関が少ない地域に暮らす方や、外出が難しい方にとっては大切な診療手段です。障害年金の申請における活用には課題も残されていますが、生活状況に応じて医療を受けるための大切な選択肢であることは間違いありません。

障害年金の審査には、その時々で重視されるポイントや傾向があります。経験豊富な社労士事務所に相談してみるのがおすすめです。最新の傾向をふまえて、あなたの状況に合ったアドバイスを受けられるかもしれませんよ。

社会保険労務士

梅川 貴弘

「通院していない時期があるから申請できないのでは」と不安に感じる方は少なくありません。

たしかに、過去の通院歴によっては診断書の取得が難しく、遡及請求ができないケースもあります。それでも、現在の状態をもとに請求する「事後重症請求」なら、過去のブランクに関係なく申請できます。

さらに、長期間通院していなかった方でも「社会的治癒」という考え方が認められれば、再発後の受診日を初診日として扱える可能性もあります。

大切なのは、「今の状態」をきちんと証明する診断書を用意すること。現在通院していない方は、まず通院の再開から始めましょう。外出が難しい場合は訪問診療という選択肢もあります。

障害年金の申請や更新は、正しい知識と手順で進めれば、あきらめる必要はありません。悩んだときは、一人で抱え込まず、専門家に相談することも大切です。

障害年金の手続きには診断書が必須です。障害認定日と通院していなかった時期が重なっている場合、診断書が取得できず、遡及請求が難しくなります。現在から将来に向けた事後重症請求であれば、今から通院を再開することで手続きが可能となります。

通院をやめてもすぐに支給が止まることはありません。しかし、更新時には診断書提出が必要で、通院していないと診断書を得られず、結果的に支給が止まる可能性があります。更新の時期が近づいたら必ず通院を再開しましょう。

医師によって対応は異なりますが、転院直後や通院再開直後に診断書を依頼しても断られることがあります。症状の把握や信頼関係構築に一定の期間が必要だからです。更新の数か月前には通院を再開しておくことが望ましいでしょう。

社会的治癒が認められれば、新たな初診日を基準に遡及請求できる可能性があります。ただし判断は年金機構などの保険者が行い、必ずしも主張が通るわけではありません。特に発達障害のように生来の特性が原因の病気は認められにくい傾向があります。

転院は可能ですが、転院直後に診断書を依頼しても医師が応じにくい場合があります。医師が症状を把握し、お互いの信頼関係を築くまでは数か月必要とされるのが一般的です。転院の際は、紹介状や前回診断書のコピーを準備することで、新しい医師が診断をしやすくなります。

知的障害では定期通院や服薬が不要な場合もありますが、医師の診察を受けて診断書を作成してもらう必要があります。ほとんどの場合において、複数回の診察が求められると想定しておいたほうがよいでしょう。また、審査の際は知能指数が考慮されるため、IQの数値が分からない場合は改めて知能検査を受けることがあります。

はい、可能です。外出が難しい方でも訪問診療を通じて医師に診てもらえば、診断書を作成してもらえます。ただし訪問診療を行う医療機関は地域によって限られるため、自治体や相談窓口で情報を集めることが大切です。また、訪問診療は、医師が移動や時間を確保して行うため、通院より費用が高くなります。負担を抑えるには、自立支援医療制度を利用すると安心です。

過去に遡っての申請(遡及請求)は難しいですが、現在から将来に向けた事後重症請求は可能です。まずは通院を再開して、医師に診断書を書いてもらうことが第一歩です。