社会保険労務士

梅川 貴弘

うつ病などの精神疾患を抱えて、働きたくても働けずに困っている人たちに向けて障害年金の請求代行サポートを開始。

現在は、社会保険労務士6名、日本年金機構勤務経験者4名の専門チームで、全国のうつ病等で悩む方々の障害年金請求手続きを支援している。

[うつ病などの障害年金請求代行]

障害年金を申請(請求)する際に重要となる「初診日」。

しかし、カルテや当時の記録が残っていない場合には「どうすればいいのか分からない…」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。

そのような時は「第三者証明」という方法があります。

本記事では、第三者証明の概要から、認められるための条件、必要枚数や添付書類、そして実際の記入方法まで詳しく解説します。

目次

障害年金の申請において、重要なポイントのひとつが「初診日」です。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

障害年金の制度では、初診日が申請の起点となるため、極めて重要な役割を果たします。

たとえば、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらが対象になるのか、保険料の納付要件を満たしているか、障害認定日はいつになるのかといった判断もこの初診日をもとに判断されます。

つまり、初診日がいつであるかによって、障害年金を受け取れるかどうかが大きく左右されるわけです。

初診日の考え方(相当因果関係や社会的治癒など)については、こちらの記事をご覧ください。

申請時には、この初診日を客観的に証明する書類の提出が必要になります。

最も一般的な方法は、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらうことです。ただし、初診から長い年月が経っていてカルテが廃棄されていたり、医療機関がすでに廃院していたりして、証明書が取得できない場合もあります。

そのような場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することになります。これは、診察券やお薬手帳、保険の記録など、手元にある参考資料を添付して、初診日を申し立てる書類です。

その添付資料のひとつが、次に紹介する「第三者証明」です。

第三者証明とは、初診日を証明する正式な書類が入手できない場合に、当時の状況を知っている第三者が証言し、初診日を裏付ける方法です。カルテや診療記録などの公的書類が手に入らないときに用いられる、まさに“最後の手段”といえる制度です。

具体的には、第三者に「初診日に関する第三者からの申立書」を作成してもらい、障害年金の申請書類とともに提出します。この申立書には、申請者がどのような理由で医療機関を受診したのか、受診時期はいつ頃だったのかなど、当時の記憶をできるだけ具体的に記載します。

ただし、第三者証明を提出すれば必ず初診の証明ができるものではなく、記載内容や具体性、他の資料との整合性を踏まえて初診日が認定されます。

第三者証明を行う場合、申請者の3親等以内の親族が書いても認められません。

申請者から見て、父母・子・配偶者の父母(1親等)、兄弟・祖父母・孫・配偶者の兄弟・配偶者の祖父母(2親等)は3親等以内です。そのため、親族であれば、大叔父・大伯母、いとこなどであれば可能ということになります。

それ以外にも、近所の人、職場の上司や同僚、友人、学校の教師などが考えられます。

第三者証明が有効と認められるためには、いくつかの条件があります。

まず基本となるのは、第三者が申請者の初診時の状況をどのように知っていたかという点です。具体的には、次の3つのいずれかに該当する必要があります。

①第三者が申請者の初診時の状況を直接見ていた

たとえば、申請者と一緒に病院を訪れた友人、あるいは実際に診療を担当した医師や看護師などが該当します。医療従事者が初診当時に直接関わっていた証言の場合、それは高い信頼性を持ちます。

②第三者が初診当時に、申請者やその家族から初診時の状況を聞いていた

これは、直接的には初診時の状況を見ていないけど、申請者本人やその家族から、初診当時にその状況を聞いていたというパターンです。たとえば、「職場の同僚(申請者)から『最近、体調が悪くて〇〇病院に行った』と聞いた」というように、当時の会話を通じて受診の事実を知っていた場合が該当します。

③第三者が申請時から概ね5年以上前に、申請者やその家族から初診時の状況を聞いていた

これは、直接的には初診時の状況を見ていないけど、障害年金を申請する5年以上前に、申請者やその家族から初診時の状況を聞いていた人のことです。

初診当時は知り合いではない人でも、申請の5年以上前に初診当時の話を聞いていたなら、第三者証明の記入ができます。たとえば「近所の〇〇さん(申請者の家族)が、何年も前に『息子が△年前から〇△病院に通院している』と話していた」というような記憶が該当します。

第三者証明を用いて初診日を証明する場合、原則として2名以上の証明が必要です。また、申し立てた初診日に関する参考資料の添付も求められます。

これらの扱いは、初診日が20歳未満か以降か、そして誰が第三者証明を行うかによって変わってきます。

初診日が20歳未満の場合は、20歳より前に受診していたことが明らかであると確認できる、2枚以上の第三者証明があれば、本人が申し立てた初診日を認定できるとされています。このケースでは、参考資料の提出は求められません。

このように比較的柔軟な対応が取られているのは、20歳未満での初診の場合には、保険料の納付要件が問われず、給付内容も「障害基礎年金」に限られるためです。

ただし、20歳前に初診日があっても、初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の受給対象となり、後述する20歳以降に初診日があるケースと同じ扱いとなります。

初診日が20歳以上の場合は、2枚以上の第三者証明に加えて、「初診日について客観性が認められる参考資料」が必要です。

これは、20歳以降に初診がある場合には、保険料の納付要件が問われるほか、その時点で加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって、障害基礎年金か障害厚生年金かが決まり、受け取れる年金額にも大きな違いが出るためです。

こうした理由から、初診日をより厳密に特定する必要があり、単なる証言だけでなく、客観的な資料との整合性が重要視されます。具体的な参考資料については、後ほどご紹介します。

初診日頃に受診していた医療機関の医師や看護師などの医療従事者が作成する第三者証明は、非常に信頼性が高いものとされています。診療に直接関わっていた医療従事者による証言であれば、1枚のみの提出で足りるとされ、参考資料の添付も不要です。

ただし注意点として、診療に直接関わっていなかった医療従事者(受付スタッフや別の診療科の看護師など)が、申請者の話をもとに作成した証明は、認定の対象とはなりません。証明者が当時の受診状況を実際に把握していたかどうかがポイントになります。

以上の内容をまとめると、下表のようになります。

| ケース | 必要書類 |

|---|---|

| 初診日が20歳未満の場合(初診日に厚生年金に加入していた場合を除く) | 受診状況等証明書が添付できない申立書 2枚以上の第三者証明 |

| 初診日が20歳以降の場合 | 受診状況等証明書が添付できない申立書 2枚以上の第三者証明 初診時に関する参考資料 |

| 医療従事者が第三者証明を行う場合 | 受診状況等証明書が添付できない申立書 第三者証明1枚のみ |

第三者証明における、初診日について客観性が認められる添付資料は、次のようなものがあげられます。

第三者証明は大切な手段ですが、それだけで初診日が認められるのは、かなり難しいのが現実です。

そのため、まずはご自宅に残っている領収書や、お薬手帳、会社に提出した書類などを探してみてください。第三者証明とあわせて提出することで、より認められやすくなります。

社会保険労務士

梅川 貴弘

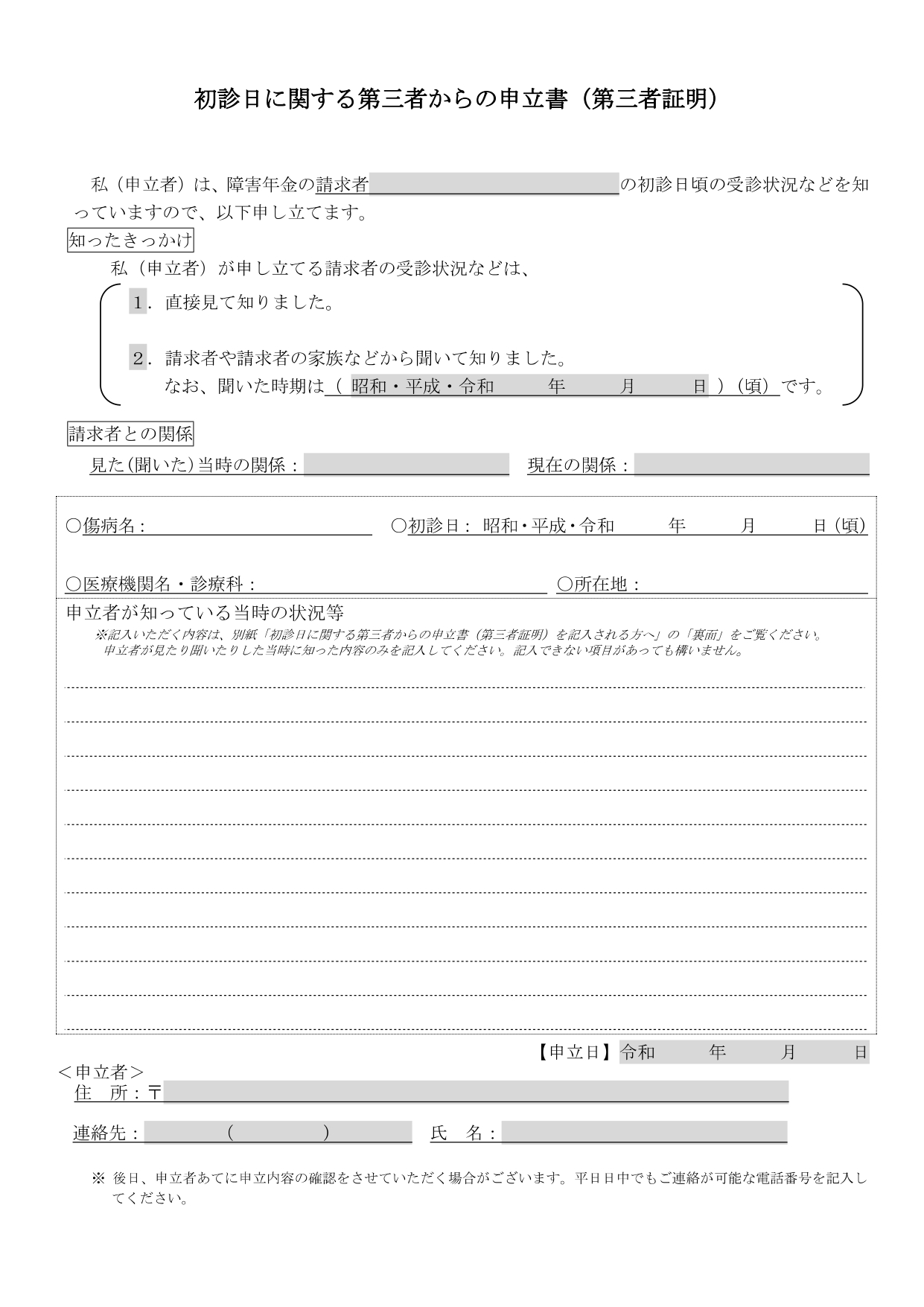

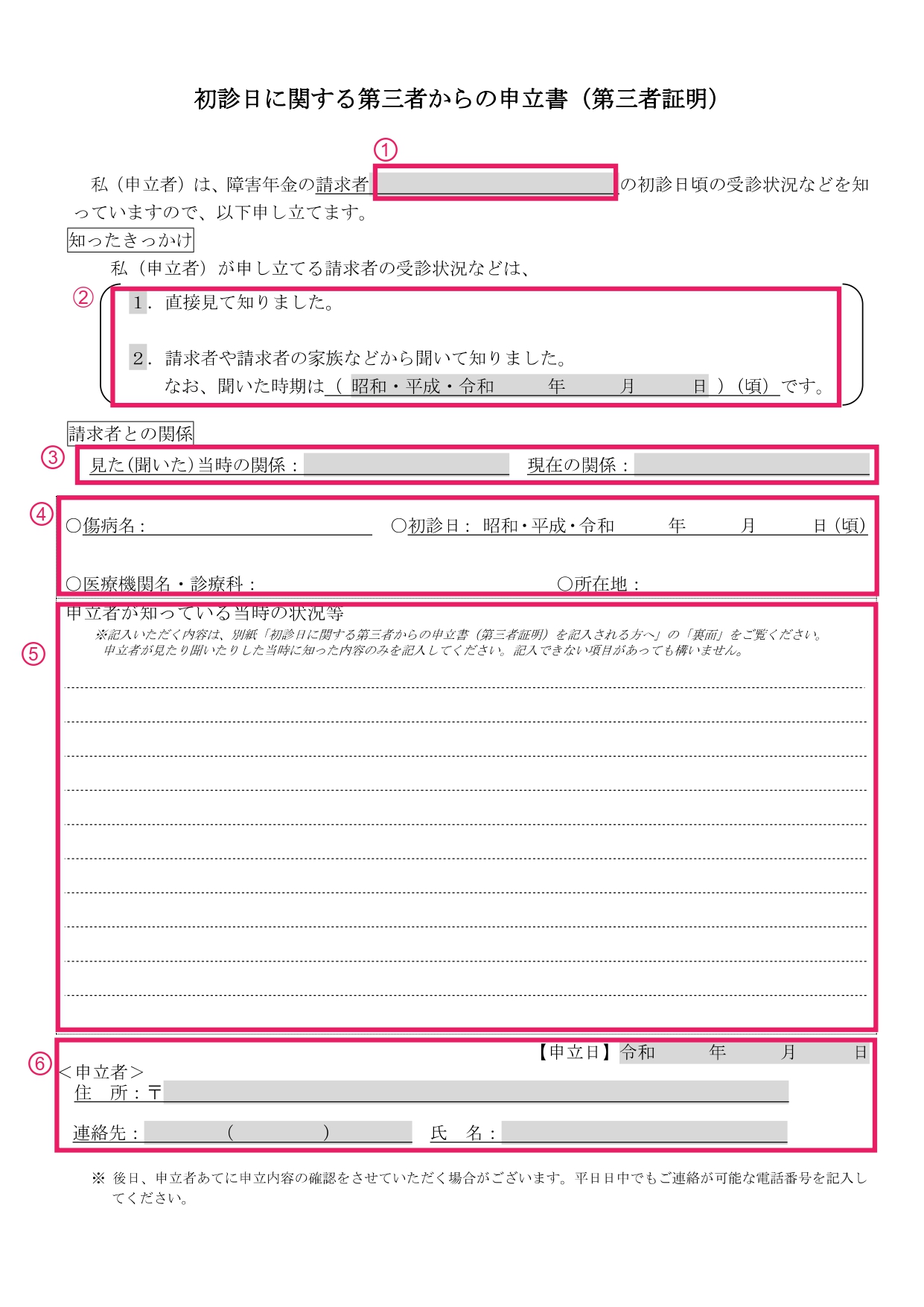

続いて、第三者証明の実際の記入方法を解説します。

※第三者証明の書式は、年金事務所で受け取ることができます。また、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

①:請求する人の名前を書きます

②:初診時の状況を直接見たのか、間接的に知ったのか、該当する方に〇を付けます。

③:請求者との関係について、見た(聞いた)当時の関係と、現在の関係を記入します。(例:友人、同僚、隣人など)

④:初診の医療機関名、日付など、申立者が見たり聞いたりした当時に知った内容のみを記入します。記入できない欄があっても、構いません。

⑤:申立者が知っている当時の状況等には、下記の内容をわかる範囲で記入しましょう。

⑥:申立日と申立者の氏名、住所、連絡先の項目を記入します。

第三者証明を書く際に最も大切なのは、「いかに具体的に、かつ信頼性のある内容にするか」という点です。曖昧な表現や根拠の薄い内容では、虚偽の申立てと受け取られるリスクがあります。

証明を書く際には、「いつ・どこで・誰から・どのように」その事実を知ったのかを明確に記載しましょう。

例えば、「〇年〇月ごろ、近所に住んでいた〇〇さん(申請者)から、最近夜眠れなくて〇〇クリニックに通い始めたと聞いた」というように、時期や場所、会話の内容が分かるように記載します。

また、以下のような具体的なエピソードも信ぴょう性を高めるポイントになります。

こういった具体的な記憶は、証言のリアリティを高め、審査においても評価されやすくなります。

ただ日付や内容を記載するだけでは、「本当に覚えているのか?」「作り話ではないか?」と疑われてしまうこともあります。そこで、なぜその時期を覚えているのかという理由を書くことが、証明の信頼性を高めるために非常に有効です。

例えば、「〇〇さんのお子さんと私の子どもが同じ学年で、その年がちょうど成人式だったため、〇年〇月ごろという時期をよく覚えています」といったように、記憶の背景にあるエピソードを添えると、証明に説得力が生まれます。

以下は、第三者証明の記入例です。

_page-0001.jpg)

第三者証明については、正直なところ、友人や同僚など身近な方の証言だけでは、なかなか認められにくいのが現実です。たとえば、医療従事者のように専門的な立場の方や、会社の上司、教職員など社会的な立場のある方からの証明は、信頼性が高く評価されやすくなります。

障害年金業務責任者

綾部真美子

障害年金の申請において、初診日を正確に証明することは非常に重要です。しかし、過去の診療記録などが手に入らない場合には、「第三者証明」が選択肢のひとつとなります。

ただし、第三者証明を提出すれば必ず初診日が認定されるわけではありません。証明書の内容に曖昧さがあったり、信ぴょう性が低かったりすると、初診日として認められないケースもあります。

つまり、第三者証明は初診日を証明できないときの“最終手段”として重要な制度ではありますが、単独で使うには少しハードルが高いのが実情です。そのため、診察券や領収書など、できる限りその他の書類と組み合わせて提出することをおすすめします。

証明が難しい場合は、一人で悩まずに、障害年金に詳しい社会保険労務士(社労士)へ相談するのもひとつの方法です。

「初診日の証明ができないから申請できない」とあきらめてしまう前に、ぜひ一度、当事務所までご連絡ください。受給の可能性を一緒に探していきましょう。

社会保険労務士

梅川 貴弘

いいえ。申請者の3親等以内の親族(親、子、兄弟姉妹、祖父母など)が第三者証明を書くことは認められていません。証明者は3親等以外の親族(いとこなど)、または友人や同僚などの第三者である必要があります。

はい。いとこは3親等以内の親族にはあたらないため、第三者証明の証明者として認められます。そのほかにも職場の上司や同僚、隣人、友人、学校の先生などが考えられます。

日付が記載されていない診察券だけでは、初診日を証明する資料としては不十分と判断されることがあります。また、総合病院や大学病院の場合は、その診察券が申請する傷病と関係のある診療科のものかどうかも重要になります。

内容に、記憶違いや多少の誤りがあったとしても、故意でなければ問題になることはありません。ただし、明らかな虚偽や矛盾があると、申請全体の信頼性が疑われてしまいます。自分が見たり聞いたりした範囲で、覚えていることを正直に書くことが大切です。

記憶があいまいな場合は、無理に書こうとせず、覚えている範囲で記載しましょう。頼まれたからといって、記憶にないことを書いてしまうと、虚偽と判断されるリスクがあります。不安な場合は、「〇〇だったと思います」といった表現を使っても問題ありません。

審査の過程で確認が必要になった場合には、年金事務所から第三者証明を書いた方に連絡が入ることがあります。事前に「確認の連絡がいく可能性がある」と伝えておくと安心です。

原則として、第三者証明は2枚以上とされていますが、申立者が初診時の状況を直接見ていて、時期の特定などに信頼性が高いと判断されれば、1枚でも認められる可能性があります。