社会保険労務士

梅川 貴弘

うつ病などの精神疾患を抱えて、働きたくても働けずに困っている人たちに向けて障害年金の請求代行サポートを開始。

現在は、社会保険労務士6名、日本年金機構勤務経験者4名の専門チームで、全国のうつ病等で悩む方々の障害年金請求手続きを支援している。

[うつ病などの障害年金請求代行]

「発達障害でも障害年金はもらえるの?」そんな疑問を抱えるあなたへ。

この記事では、障害年金申請(請求)時の注意点や、発達障害に特化した等級判定のポイント、申請の流れをわかりやすく解説します。

不支給になるケースや、その対処法についても紹介しています。

目次

発達障害とは、生まれつきの脳の特性によって、コミュニケーションや行動、学習などに困難が生じる状態を指します。

発達障害は、大きく分けて3つの種類があります。

これらの特性は人によって現れ方に大きな差があり、軽度であれば日常生活への影響はほとんどありません。

しかし、症状が強い場合は仕事や対人関係に大きな支障をきたし、社会生活が難しくなることもあります。 こうした影響が深刻な場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。

発達障害というと、子どもに多いイメージを持たれがちですが、大人になってから診断されるケースも増えています。特に学生時代までは何とかやり過ごせていたものの、社会に出てから仕事や人間関係に強いストレスを感じ、「なぜ自分だけうまくいかないのか」と悩む中で、発達障害だと診断されることがあります。

大人の発達障害は、一見すると周囲からは分かりにくく、本人も「性格の問題」や「自分の努力不足」と思い込んでしまうことがあります。しかし、実際には脳の特性により、本人の意思とは関係なく、トラブルや不安を抱えやすくなるのです。

また、そのような状況が長く続くと、うつ病や不安障害などの二次的な障害を引き起こすこともあります。

障害年金を 受給するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

① 初診日の要件

原則として、障害の原因となった病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)が年金制度の被保険者期間であること。

ただし、初診日が20歳未満の方や60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、公的年金制度に加入していなくとも、問題ありません。

②保険料の納付要件

初診日の前日において、年金保険料を一定期間以上納付していること。

具体的には、次のどちらかを満たしている必要があります。

③障害状態の要件

障害年金の基準に定める程度の、障害状態であること。

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1~3級)が定められています。

では、障害等級1~3級とはどの程度の症状なのでしょうか?次は、障害認定基準について、ご説明します。

障害等級という言葉は「障害者手帳」にも使われていますが、障害年金とはまったく別の制度です。障害年金と障害者手帳は審査基準が異なりますので、混同しないよう注意しましょう。

障害年金の審査は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて行われ、これには、障害の状態がどの程度ならば、何級に該当するかが定められています。

発達障害においては、以下のように記載されています。

1級: 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3級:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

上記の認定基準をわかりやすく言い換えると、以下のようなイメージです。

3級は障害厚生年金にのみ認められています。つまり、初診日に厚生年金に加入していた場合のみに対象となり、障害厚生年金の方が、障害基礎年金よりも等級の幅が広く設定されています。

障害認定基準では、「発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う」とされています。

つまり発達障害では、仕事や日常生活にどのような支障があるかが、障害の程度を判断する重要なポイントです。この判断は、主に「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」の内容に基づいて行われます。

ただし、発達障害は視力や聴力のように検査数値で客観的に示すことが難しく、外見からも分かりにくい特徴があります。そこで日本年金機構では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を用いて、障害等級を公平に判断するようにしています。

発達障害による障害年金の等級は、「障害認定基準」に加え、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン(以下、ガイドライン)」に基づいて判断されます。

このガイドラインでは、障害等級を判断する際の目安が示されており、特に診断書(精神の障害用)の裏面に記載されている「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の内容が、等級の目安として重要な位置づけとなっています。

次に紹介する表は、これらの項目に応じて、どの等級に該当する可能性があるかを示したものです。

.png)

この表は、縦軸が診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」の評価の平均値、横軸が「日常生活能力の程度」の評価となり、これらを組み合わせ、どの障害等級に相当するかの目安を示しています。

判定平均・・・「日常生活能力の判定」(1)~(7)の評価を点数化したものの平均値

程度・・・「日常生活能力の程度」

では、診断書を見ながら解説していきます。

まずは、縦軸になる「判定平均」(=「日常生活能力の判定」の評価の平均)について、ご説明します。

_page-0001-e1740102469388.jpg)

日常生活能力の判定欄では、日常生活の7つの場面における制限度合いを、医師が判定し記載します。この評価は、「単身で生活した場合、可能かどうか」で判断します。

ご家族と同居している場合でも、「もし一人暮らしをした場合に、その行動が自力でできるかどうか」という視点で、医師に判断・記載してもらうことが大切です。

障害年金業務責任者

綾部真美子

これら7つの項目は、4段階の評価で判定されます。

それを1~4の点数に置き換え、平均点(7項目の点数の合計 ÷7)を計算したものが「判定平均」になります。障害の程度が重いほど点数が高いことになります。

続いて、横軸になる「程度」(=「日常生活能力の程度」)について、ご説明します。

_page-0001-e1740103042882.jpg)

日常生活全般における制限度合いを包括的に評価し、次の5段階のなかから医師が記載します。

ここで判定された項目が「障害等級の目安」の表における「程度」になります。

このように、「判定平均」(=「日常生活能力の判定」の評価の平均)と、「程度」(=「日常生活能力の程度」)を組み合わせて、障害等級の目安が示されます。

例えば、日常生活能力の判定の平均値が3.0、日常生活能力の判定が(3)の場合は、2級相当となります。

.png)

なお、3級は障害厚生年金のみ認められています。障害基礎年金に3級はありませんので、障害基礎年金を申請する場合は、表内の「3級」は「2級非該当=不支給」と置き換えましょう。

ガイドラインを活用することで、受給の可能性があるかどうかを事前にある程度把握することができます。

ただし、障害等級は「目安」の数値通りに決まるわけではありません。目安はあくまで判断の目安となる指標のひとつであって、最終判断ではありません。

実際には、診断書や病歴・就労状況等申立書などに記載された内容を総合的に考慮して等級が決まります。そのため、目安の表では「2級に該当している」場合でも、最終的には「3級」と認定されることもあります。

「目安」という言葉のとおり、障害等級の表はあくまでも参考基準です。最終的には“総合評価”ですので、目安だけに頼らず、すべての書類を丁寧に準備することが大切です。

社会保険労務士

梅川 貴弘

また、障害年金の審査においては、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」として、5つの分野(①現在の病状又は状態像、②療養状況、③生活環境、④就労状況、⑤その他)において、考慮すべき要素と具体的な内容例が示されています。

①現在の病状又は状態像

②療養状況

③生活環境

④就労状況

⑤その他

発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援などについて、考慮する。

上記は「総合評価の際に考慮すべき要素」のうち、発達障害の等級判定に関わる内容を参考にしたものです。

では、障害年金を受給した場合はいくらもらえるのでしょう。次は、年金額についてご説明します。

障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日)に加入していた年金制度によって支給される障害年金が異なります。

また、障害年金には等級があり、障害の程度に応じて重いほうから1級・2級・3級となります。

| 初診日に加入していた年金制度 | 年金の種類 | 障害等級 |

|---|---|---|

| 国民年金 | 障害基礎年金 | 1級と2級のみ |

| 厚生年金 | 障害厚生年金 | 1級~3級まで |

障害基礎年金には3級はありません。初診日に国民年金に加入していた方は、障害等級1級または2級に該当しないと、障害年金は支給されませんので注意しましょう。

障害年金の額は、障害等級(1級・2級・3級)や年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)によって異なります。

まず、国の公的年金制度は「2階建て」の仕組みになっていて、1階部分が「基礎年金」、2階部分が「厚生年金」です。

障害基礎年金は、1級・2級 があり、等級ごとに定額で支給されます。

一方、障害厚生年金は 1級・2級・3級 があり、年金額は「報酬比例の年金額」によって決まります。これは、働いていたときの収入(標準報酬額)や加入期間などに応じて計算される仕組みです。また、1級・2級に該当する場合は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も支給されます。

例えば、障害基礎年金2級の場合、年額約80万円が支給されます。もし初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金2級に該当するため、報酬比例の年金額が上乗せされ、受給額はより高くなります。

さらに、配偶者やお子さんがいる方は「加算」がつくケースもあり、家族構成によっても受給額が増えることもあります。つまり、同じ等級であっても、人によって実際の受給額に違いが出るのです。

「実際にいくらもらえるのか」は気になるポイントですよね。詳しい金額や計算例については、以下の記事で解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。

発達障害で障害年金を申請するには、単に診断名を伝えるだけではなく、どれほど生活に支障があるかを具体的に示すことが重要です。

ここでは、申請時に意識すべきポイントを解説します。

障害年金の申請では、「初診日」の証明がとても重要なポイントとなります。

初診日とは、障害の原因となる傷病について初めて医療機関を受診した日のことを指します。この日が特定できなければ、申請が却下される可能性もあります。

発達障害の場合、原則として、発達障害に関する症状で初めて医師の診療を受けた日が初診日とされます。最も一般的な証明方法は、初診の医療機関に「受診状況等証明書」を作成してもらうことです。

ただし、初診が子どもの頃だったり、過去に別の精神疾患で精神科や心療内科を受診したことがあったりすると、当時のカルテがすでに破棄されていることもあります。

そのような場合は「受診状況等証明書」を作成してもらえないため、その他の資料(当時のお薬手帳や診察券など)を提出するなどし、初診日を証明する必要があります。

初診日の証明についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

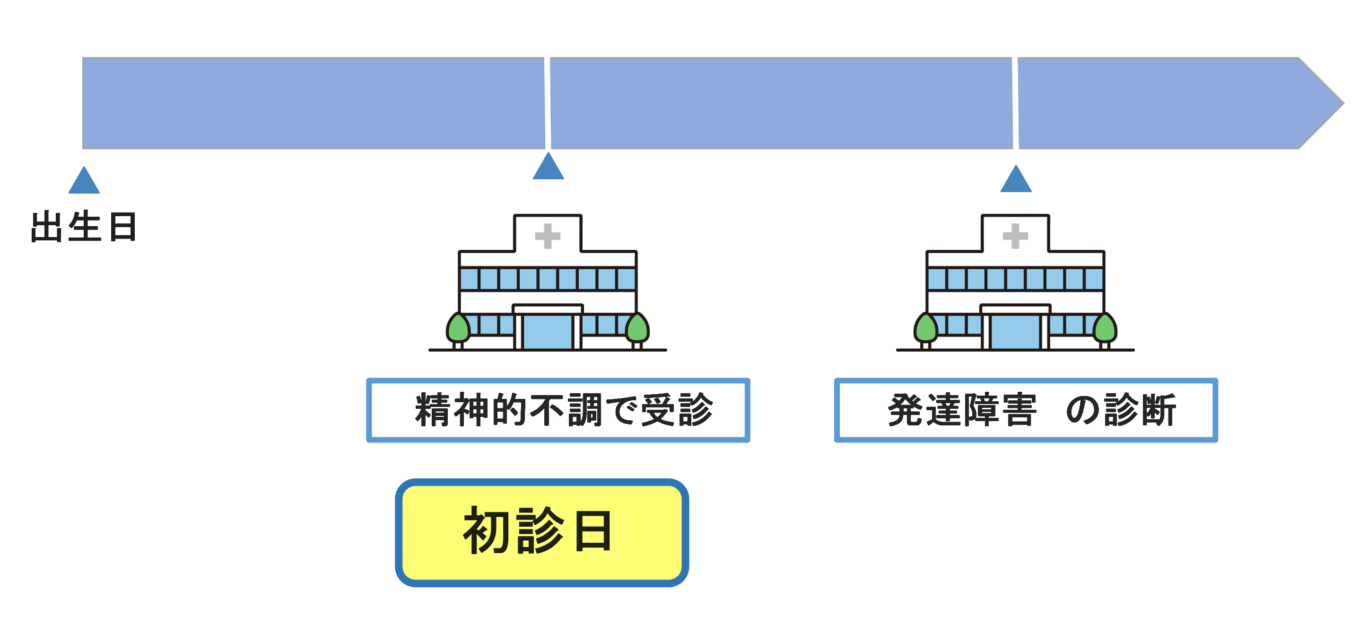

発達障害の初診日は、障害年金の申請において非常に重要なポイントですが、他の精神障害(うつ病、適応障害、知的障害など)と関係して、取り扱いが変わることがあるため注意が必要です。

発達障害の場合は、不眠や抑うつなどの症状を伴うことが多く、初診時に発達障害と診断されるとは限りません。治療を続けても症状が改善せず、転院や検査を経てようやく発達障害と診断されるケースも少なくありません。

この場合、多くは同一疾病として扱われるため、発達障害と確定診断される前であっても、最初に精神症状で受診した日が障害年金の「初診日」となります。

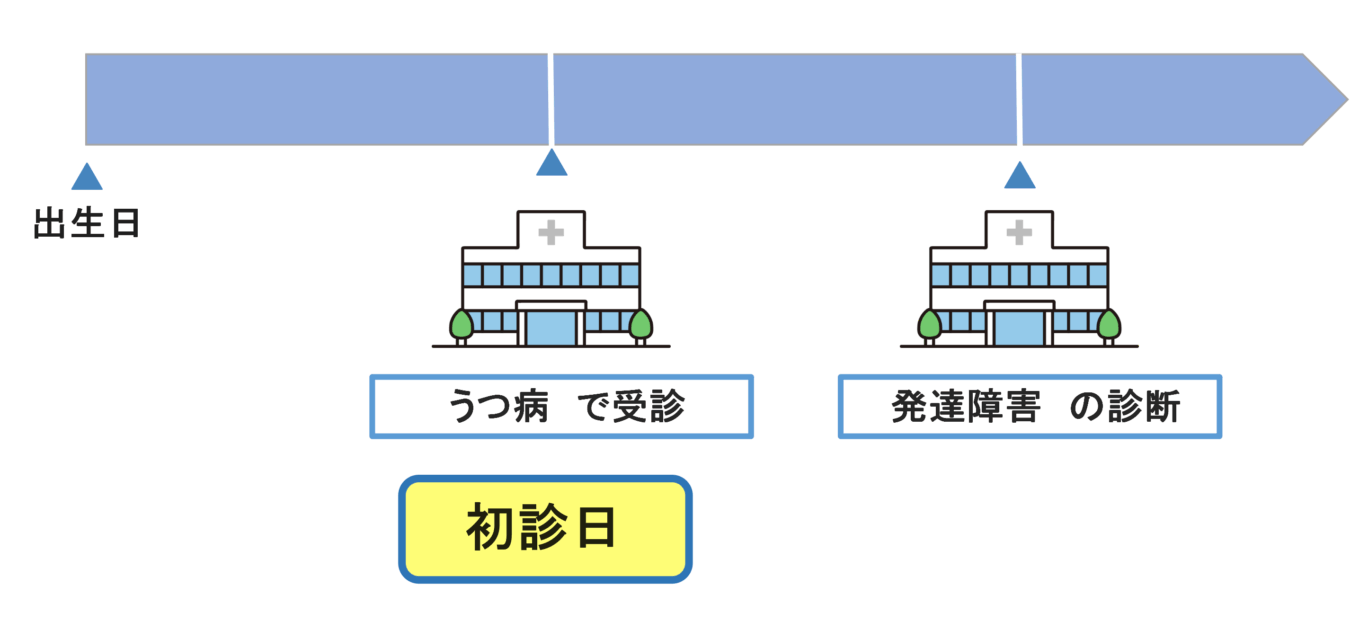

発達障害と「うつ病」「双極性障害」「適応障害」「パニック障害」など他の精神疾患を併発している場合、障害年金の申請では、より早い初診日が適用される可能性があります。

たとえば、先に「うつ病」で受診し、その後発達障害と診断された場合、多くは、うつ病の初診日が障害年金の「初診日」となります。

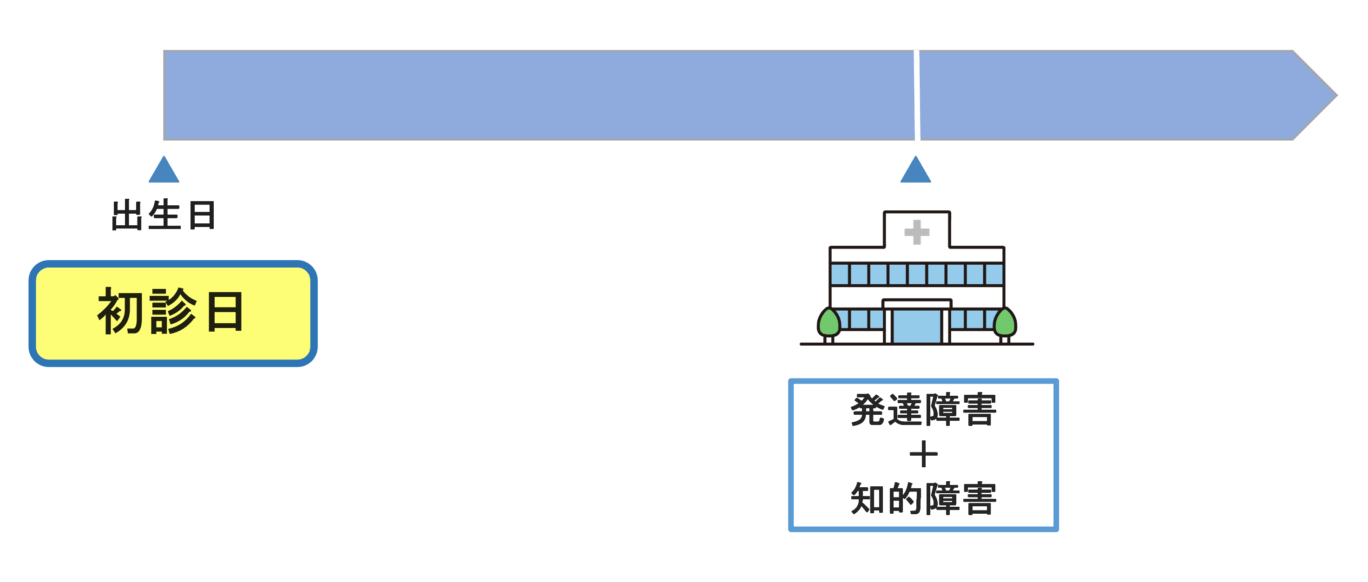

同じ先天的な疾患であっても、発達障害単独の場合と、知的障害を伴う場合では、初診日の取り扱いが大きく異なります。

発達障害は発達の過程で症状が明らかになることが多いため、通常は「初めて医療機関を受診した日」が初診日となります。しかし、知的障害を伴う場合は、生まれつきの障害とみなされるため、初診日は原則として「出生日(誕生日)」となります。 これは、出生時に診断されていなかったとしても同じです。

初診日が出生日になると、「障害基礎年金」の対象になります。

仮に成人後、厚生年金に加入している期間に初めて受診し、「知的障害を伴う発達障害」と診断された場合でも、原則として初診日は「出生日」となります。つまり、障害厚生年金ではなく障害基礎年金の対象となりますので注意しましょう。

障害年金の審査では、診断書が最大の判断材料になります。

自分では症状を正確に把握できていなかったり、医師にうまく伝えられていなかったりすると、実際の状態よりも軽い内容で診断書が作成されてしまい、本来受けられるはずの等級に届かないケースもあります。

医師に診断書を依頼する際には、普段の生活でどのようなことが困難か、仕事にどのような支障が出ているのかなど、できる限り具体的に伝えることが大切です。

発達障害のある方が日常生活で直面しやすい困難の例を挙げますので、参考にしてみてください。

発達障害のある方は、診察時にうまく話がまとまらなかったり、伝えたいことを整理できなかったりして、説明が不十分になってしまうことがあります。

そこで、自分の症状や日常生活で困っていること、周囲からどのようなサポートを受けているかを、あらかじめメモにまとめておくことをおすすめします。診察時にそのメモを主治医に見せることで、生活の実態を伝えやすくなります。

また、ご家族と同居している場合には、どのような場面で家族が声かけや手助けをしているかを整理しておくことも有効です。たとえば、服薬の声かけやスケジュール管理の補助など、支援がないとどのような問題が起こるのかを具体的に説明することで、より実態が伝わりやすくなります。

短い診察時間内に、症状を詳しく医師へ伝えるのはとても難しいですよね。事前にメモを用意したり、ご家族に代わりに伝えてもらったりすることで、主治医にも日常生活の実情がより伝わりやすくなりますよ。

障害年金業務責任者

綾部真美子

病歴・就労状況等申立書は、申請者の日常生活の状況やこれまでの経緯を詳しく説明する書類です。 障害年金の審査では、診断書の内容を補完する重要な資料となり、申請者の生活実態を伝える役割を果たします。

この書類は、申請者本人やご家族が作成するほか、社会保険労務士が代筆を行うことも可能です。

発達障害の方の場合、生まれた日から現在に至るまでを時系列に沿って、日常生活状況や就労状況を記載する必要があります。

作成時には、できるだけ具体的かつ客観的な表現を心がけましょう。障害年金の審査は書類のみで行われるため、具体的なエピソードや事例を盛り込むことで、審査員がより正確に申請者の状況を理解しやすくなります。

具体的には、次のような内容を記載します。

病歴・就労状況等申立書では、日常生活や仕事にどのような支障があるのかを具体的に伝えることが重要です。 そのため、できることよりも「できないこと」や「困っていること」に焦点を当てて記入することが求められます。

過去の辛い経験を振り返ったり、「できないこと」を書き出していく作業は、精神的に負担を感じることがあるかもしれません。そのような場合は、社労士などの専門家に代筆を依頼するのもひとつの方法です。

病歴・就労状況等申立書の作成では、「過去の病歴を整理する」「できないことを具体的に書き出す」といった作業で、多くの方が行き詰まったり、精神的な負担を感じたりします。

そのようなときは、無理をせず専門家に任せることで、心の負担もかなり軽くなりますよ。

社会保険労務士

梅川 貴弘

障害年金は、働いていても受給することは可能です。ただし、就労していると、「日常生活能力や労働能力がある」と見なされ、障害の程度が軽く判断される傾向にあります。

そのため、申請の際には、仕事の種類や内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、周囲とのコミュニケーションの状況などを具体的に伝えることが重要です。障害者雇用や就労継続支援事業所などで働いている場合には、それ自体が配慮を受けている証拠にもなるため、診断書に必ず記載してもらいましょう。

また、会社から配慮を受けている短時間勤務やパート・アルバイト勤務のような場合は、受給の可能性があります。以下のような配慮を受けている場合は、申請書類に就労状況を具体的に記載することが重要です。

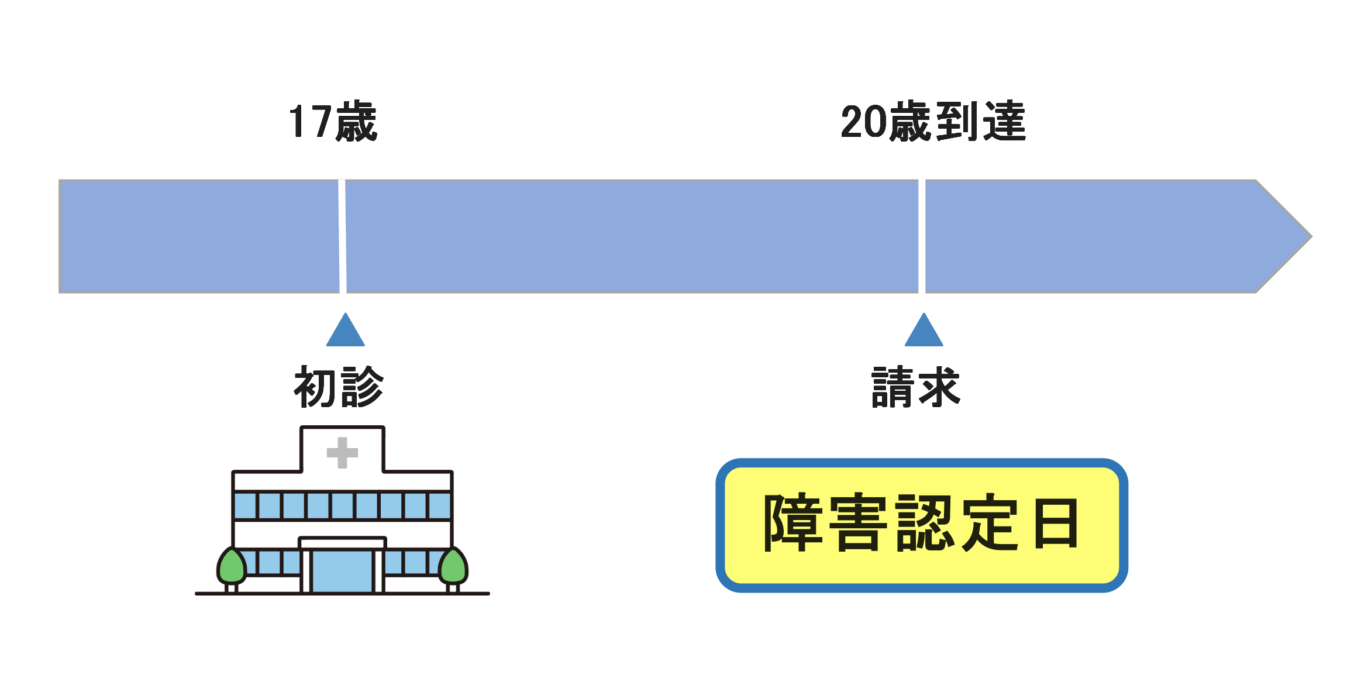

障害年金は、通常、初診日から1年6カ月を経過した「障害認定日」を基準に審査が行われます。しかし、20歳より前に初診日がある場合、障害認定日は「20歳に達した日」となることがあります。

つまり、20歳の時点で障害の程度が認定基準に該当すれば、20歳から障害基礎年金を受給することが可能です。 申請時には、20歳時点の診断書が必要となるため、事前に医師と相談し、準備を進めておくことが大切です。

定期的な通院や服薬の必要がない方の中には、かかりつけ医がいない場合もあると思います。障害年金の申請を考えている場合は、高校在学中など早い段階から診断書を依頼できる医師を見つけておくとスムーズです。

さらに、1回の受診だけでは医師が症状を十分に把握することが難しいため、20歳になる前に何度か通院し、主治医としっかりコミュニケーションを取っておくことをおすすめします。

発達障害で障害年金を申請する手続きの流れは以下のとおりです。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、事前に申請の流れを理解しておけばスムーズに進めやすくなります。

STEP1. 初診日を特定する

最初に行うべきことは、初診日の特定です。初診日が分からないときは、医療機関に問い合わせてみましょう。

STEP2. 保険料の納付要件を確認する

障害年金は、年金保険料を一定期間以上納付している必要があります。過去に年金を納めていない期間がある方は、年金事務所で保険料納付要件を満たしているか、確認しましょう。

STEP3. 必要書類の準備

障害年金の申請に必要な書類を準備します。主な書類は以下の通りです。

STEP4. 書類の提出

必要書類が揃ったら、年金事務所などに提出します。提出後、日本年金機構による審査が行われます。審査期間は通常3か月程度です。

障害年金を申請しても、必ずしも受給できるとは限りません。ここでは、代表的な不支給の理由について解説します。

①障害の程度が軽いと判断された

障害年金は、障害認定基準による障害等級に該当しない限り、支給されません。実際の症状が重くても、医師にうまく伝わっていない場合は、診断書の内容が軽く作成されてしまうことがあります。

発達障害の方は、コミュニケーションが苦手で、自分の状態をうまく伝えられないことも少なくありません。受診時には、症状や困っていることをあらかじめメモにして主治医に渡したり、家族に代わりに説明してもらったりすることもひとつの方法です。

②申立書の内容が不十分、または診断書と矛盾している

病歴・就労状況等申立書は、出生日からこれまでの経過や通院歴、就労状況などを詳細に伝える重要な書類です。しかし、ここで「できること」ばかりを記載してしまうと、審査側に症状が軽いと判断されてしまう可能性があります。

また、診断書と申立書の内容に矛盾があると、審査上の信頼性が損なわれてしまいます。診断書の内容と整合性がとれているかも重要なポイントです。

これらの理由で不支給となり、再申請の相談を受けるケースは非常に多いです。再申請をしたとしても、受給のハードルはさらに上がってしまいます。だからこそ、最初の申請でしっかりと準備することが何より大切です。

社会保険労務士

梅川 貴弘

障害年金を申請した結果が不支給となった場合、まずはその理由をきちんと理解し、適切な対策を取ることが重要です。

①不服申立て(審査請求・再審査請求)

障害年金を申請した結果が不支給だったり、決定した等級に納得がいかなかったりするときは「不服申立て」をすることができます。

ただし、一度決定された結果をくつがえすためには、審査をする側が納得できるような客観的な証拠や資料を提出することが求められます。

どの点を立証すれば不服が認められるのかを明確にし、適切な書類を整えて進めていくことが重要です。また、手続きには時間的な制約もありますので、速やかに対応する必要があります。

②再申請(再請求)

障害年金は、不支給になっても「再申請」をすることが可能です。その場合は、診断書などの申請書類を一から取得しなおし、改めて申請の手続きを行います。

ただ同じように再申請してもまた不支給となってしまう可能性が高いため、不支給の理由を確認し、その理由に基づいて適切な対策を取ることが必要です。

障害年金が不支給だったとしても、不服申立てや再申請をすることで、支給決定につながる可能性があります。しかし、どちらにしても支給が認められることは容易ではなく、一回目の手続きよりも入念な準備が必要になります。

発達障害がある方も、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

ただし、単に「発達障害と診断された」というだけでは支給されず、審査では日常生活や社会生活にどれほど支障があるかが重視されます。そして、その実態が診断書や申立書などの書類に、どれだけ具体的に反映されているかが非常に重要です。

中でも診断書は、障害年金の可否を左右する最も重要な書類です。医師に自身の困りごとを正確に伝え、生活や仕事上の困難さがきちんと記載されるようにしましょう。

発達障害は、大人になってから気づかれることも少なくありません。現在働いている方でも、周囲の配慮を受けながら仕事をしている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

日々の生活や仕事に困難を感じている方は、障害年金という制度を選択肢のひとつとして、ぜひ検討してみてください。

この記事が、障害年金の一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

障害年金の手続きは、お一人おひとりの状況に応じて進め方が異なります。

当事務所では、発達障害のある方の申請を数多くサポートしており、初回相談は無料で承っております。実際にご依頼いただくかどうかは、相談後にじっくりご検討いただけます。どうぞ安心してご連絡ください。

社会保険労務士

梅川 貴弘

いいえ。障害年金は「発達障害だけだともらえない」ということはありません。当事務所でも、発達障害だけの診断で障害年金が受給された事例は多くあります。

しかし、発達障害と診断されたから受給できるわけではなく、症状の重さ、日常生活や就労への影響などをふまえて、審査が行われます。

発達障害の方が、障害年金を受給することは可能です。ただし、「初診日」を証明するのが難しいケースも多く見られます。

発達障害は、幼少期に診断を受けていたり、かなり前に精神科などを受診していたりすることが多く、当時の医療機関にカルテが残っていない場合もあります。

将来的に障害年金の申請を検討している方は、早めに「受診状況等証明書」を取得しておくと安心です。

いいえ。発達障害と診断されたとしても、20歳未満の方は障害年金を受け取ることはできません。障害年金は原則として、20歳以上の方が対象です。

そのため、20歳の誕生日を迎えるタイミングで申請できるよう、診断書の準備や主治医との相談など、事前の準備を進めておくことをおすすめします。

はい、アルバイト・パートをしていても、障害年金を受給できる可能性はあります。ただし、精神疾患の場合は就労状況も審査で重視されるため、仕事の内容や職場で受けている援助の実態などを申請書類に記載し、どのような制限のもとで働いているのかを伝えることが重要です。

ADHDやASDなどの発達障害をお持ちの方は、その特性によって対人関係や仕事でのストレスが蓄積し、結果的にうつ病などの精神疾患を併発するケースが少なくありません。

このような場合、障害年金の審査では、発達障害とうつ病の症状を総合的に判断して等級が決定されます。そのため、診断書や病歴・就労状況等申立書には、発達障害とうつ病の両方の症状が適切に記載されていることが重要です。

障害年金と障害者手帳は全く別の制度であり、審査の基準も異なります。そのため、障害年金が障害者手帳と同じ等級に認定されるとは限りません。また、障害年金は、障害者手帳を持っていなくても受給できます。

▼詳しくはこちらの記事をご覧ください

障害者手帳がなくても障害年金はもらえる?制度の違いと誤解をわかりやすく解説

障害年金は、一定の条件を満たせば、障害認定日にさかのぼって請求(遡及請求)することも可能です。

ただし、障害年金には時効があり、過去にさかのぼって年金を受給できる期間は、5年が限度です。申請が遅れると、その分もらえるはずの年金が時効により消滅してしまいますので、早めに申請することをおすすめします。

障害年金を受給すること自体に、大きなデメリットはありません。

生活保護や傷病手当金など他の公的制度と併用している場合は、支給額の調整が行われることがありますが、それでも全体の収入が減るわけではありません。

▼詳しくはこちらの記事をご覧ください

うつ病で障害年金を受給するメリット・デメリット|精神疾患による障害年金専門の社労士がわかりやすく解説

障害年金を申請した結果が不支給となった場合でも、すぐに諦める必要はありません。不支給の理由を確認し、不服申立て(審査請求)や再申請などの対応を検討しましょう。

適切な対策を取ることで、支給決定につながる可能性もあります。困ったときは専門家である社労士に相談することも有効な方法です。