社会保険労務士

梅川 貴弘

うつ病などの精神疾患を抱えて、働きたくても働けずに困っている人たちに向けて障害年金の請求代行サポートを開始。

現在は、社会保険労務士7名、日本年金機構勤務経験者4名の専門チームで、全国のうつ病等で悩む方々の障害年金請求手続きを支援している。

[うつ病などの障害年金請求代行]

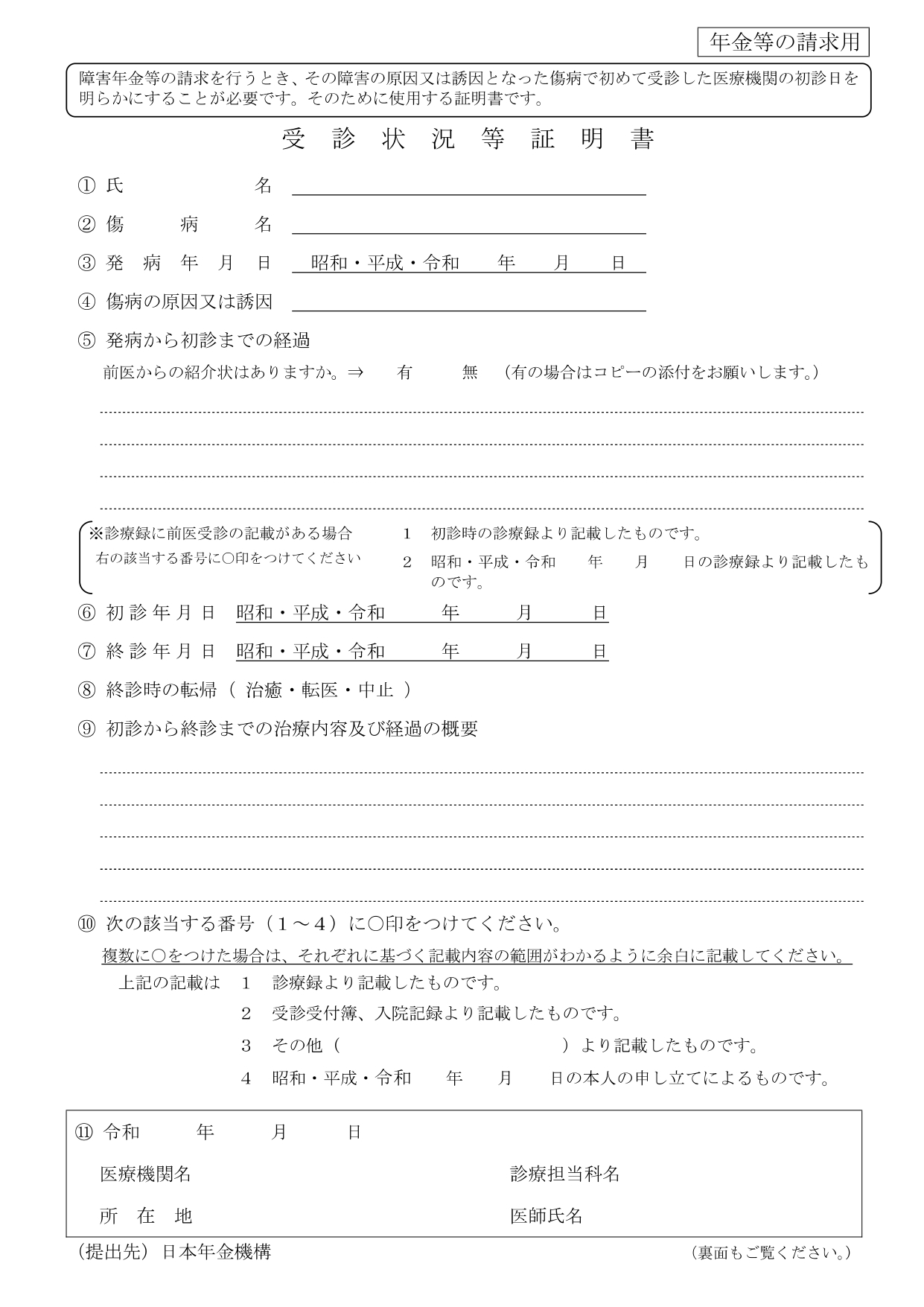

障害年金を申請(請求)するうえで「初診日」は最も重要な要素のひとつであり、その初診日を証明する書類が「受診状況等証明書」です。

この記事では、受診状況等証明書の役割や不要なケース、取得できない場合の代替手段に加え、実際に取得した証明書のチェックポイントについても詳しく解説しています。書類の不備による申請ミスを防ぐためにも、ぜひ最後までご覧ください。

目次

「受診状況等証明書」とは、障害年金の申請において初診日を証明する重要な書類です。

この証明書は、初診の医療機関で作成を依頼し、氏名・傷病名・初診年月日・終診年月日・治療内容などを記載してもらいます。

障害年金の審査では、この書類をもとに「初診日」がいつであったかを日本年金機構が確認するのです。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。初診日の具体的な考え方については、以下の記事で解説していますので、ぜひ参考になさってください。

障害年金を受給するためには、以下の3つの条件を満たす必要があり、「初診日」は、すべての受給要件に関わる非常に重要な要素です。

受診状況等証明書は、この初診日を公的に証明する大事な役割を果たします。

①初診日の要件・・・原則として、初診日が年金制度の被保険者期間であること。

初診日の時点でどの年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していたかによって、受給できる年金の種類や支給額、該当する障害等級が異なります。

| 初診日に加入していた年金制度 | 障害年金の種類 | 障害等級(障害が重い方から1級) |

|---|---|---|

| 国民年金 | 障害基礎年金 | 1,2級 |

| 厚生年金 | 障害厚生年金 | 1,2,3級 |

障害基礎年金では、1級と2級までが支給対象ですが、障害厚生年金では3級も支給されるのが特徴です。つまり、初診日に厚生年金に加入していた人は、比較的重度ではない障害であっても年金の支給対象となる場合があります。

また、年金額にも違いがあります。同じ2級であっても、障害基礎年金よりも障害厚生年金の方が支給される金額は多くなります。障害厚生年金は、障害基礎年金の金額に加えて、報酬比例の金額が上乗せされる仕組みになっているためです。

②保険料の納付要件・・・初診日の前日において、年金保険料を一定期間以上納付していること。

具体的には、次のどちらかを満たしている必要があります。

初診日がいつかによって、保険料の納付状況も大きく変わることがあります。もし保険料の未納が多いと、障害年金の受給要件を満たせず、申請が認められないこともあります。

つまり、この納付要件をクリアしていなければ、どれほど重い障害があっても障害年金を受け取ることはできないのです。

③障害状態の要件・・・「障害認定日」以降において障害年金の基準に定める程度の、障害状態であること。

「障害認定日」とは、障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6カ月を過ぎた日、または症状が固定した日のことをいいます。

この障害認定日は、初診日を起点として決まるため、初診日が変われば、障害状態を判断する日付も変わることになります。したがって、初診日は障害認定日にも大きく影響する重要な日なのです。

初診日がたった1日ずれるだけでも、障害年金の受給資格や受給額に大きな差が生じることがあります。初診日は、申請の出発点となる極めて重要な日付ですので、手続きを進める際は、まず受診状況等証明書の取得など初診日を正確に把握することから始めましょう。

社会保険労務士

梅川 貴弘

障害年金申請において、受診状況等証明書が不要となるケースもあります。

先天的な知的障害や、完全脱臼したまま生育した先天性股関節脱臼のケースでは、「出生日が初診日」とみなされます。このような場合には、受診状況等証明書を提出する必要はありません。

初診の医療機関が障害年金の診断書を作成する場合、その診断書に初診日が記載されるため、あらためて受診状況等証明書を提出する必要はありません。

診断書には「初めて医師の診療を受けた日」を記入する欄が設けられており、ここに明示された日付が初診日として扱われます。

以下は、精神の障害用の診断書になります。

これは、初診から現在までずっと同じ病院に通院し続けている場合や、一時的に他院を受診した後に再び最初の医療機関へ戻ったようなケースが該当します。

社会保険労務士

梅川 貴弘

受診状況等証明書を取得できたら、提出する前に以下の点をしっかり確認しましょう。不備があると、申請が受理されない、あるいは追加書類の提出が必要になることがあります。

以下は、受診状況等証明書の記入例です。

.jpg)

まず最も重要なのが、「初診年月日」(⑥欄)が明確に記載されているかどうかです。ここが空白だったり曖昧に記載されていたりすると、初診日を証明する書類として成立しません。

証明書に別の医療機関(前医)の記載があると、その前医での「受診状況等証明書」が別途必要になることがあります。「発病から初診までの経過」(⑤欄)に、前医の記載がないかを確認しましょう。

受診状況等証明書に記載された「傷病名」(②欄)が、現在の傷病名と異なっていることもあります。

たとえば、現在の診断名が「うつ病」であっても、当時は「適応障害」や「パニック障害」と診断されていたというケースがあります。これらは相当因果関係があると判断されるため、問題にはなりません。

ただし、まったく無関係な病名が記載されている場合には、証明書が無効とされるおそれもあるため、注意が必要です。

受診状況等証明書には有効期限が定められていません。

たとえば、10年以上前に取得したものであっても、障害年金の申請に使用することが可能です。そのため、将来的に障害年金の申請を検討している方は、カルテの保存期間切れや医療機関の廃院といったリスクを避けるために、前もって証明書を取得しておくのも有効な対策です。

受診状況等証明書を手に入れて「これで安心」と思ってしまいがちですが、実は細かな記載内容に注意が必要です。提出前に一度立ち止まって、今回ご紹介したポイントを丁寧に確認してみてくださいね。

社会保険労務士

梅川 貴弘

障害年金の申請では、初診日を証明する受診状況等証明書は非常に重要です。

しかし、病院のカルテが破棄されてしまっていたり、医療機関が廃院していたりすると、証明書を入手できないケースも多くあります。そのような場合には、以下のような代替手段で初診日を証明する方法があります。

初診の医療機関で「受診状況等証明書」が取得できない場合は、2番目以降に受診した医療機関に証明書の作成を依頼します。

カルテの保存期間は、最終受診日から5年間と法律で定められています。そのため、長期間通院していなかった場合や、病院自体が閉院してしまった場合には、カルテがすでに廃棄されている可能性があります。

こうした状況では、2番目に受診した医療機関に記録が残っていないかを確認し、もし残っていればそこで「受診状況等証明書」を発行してもらいます。仮に2番目の医療機関にも記録がなければ、3番目、4番目と順番に問い合わせを行い、記録が残っている一番古い医療機関を探して証明書の作成を依頼します。

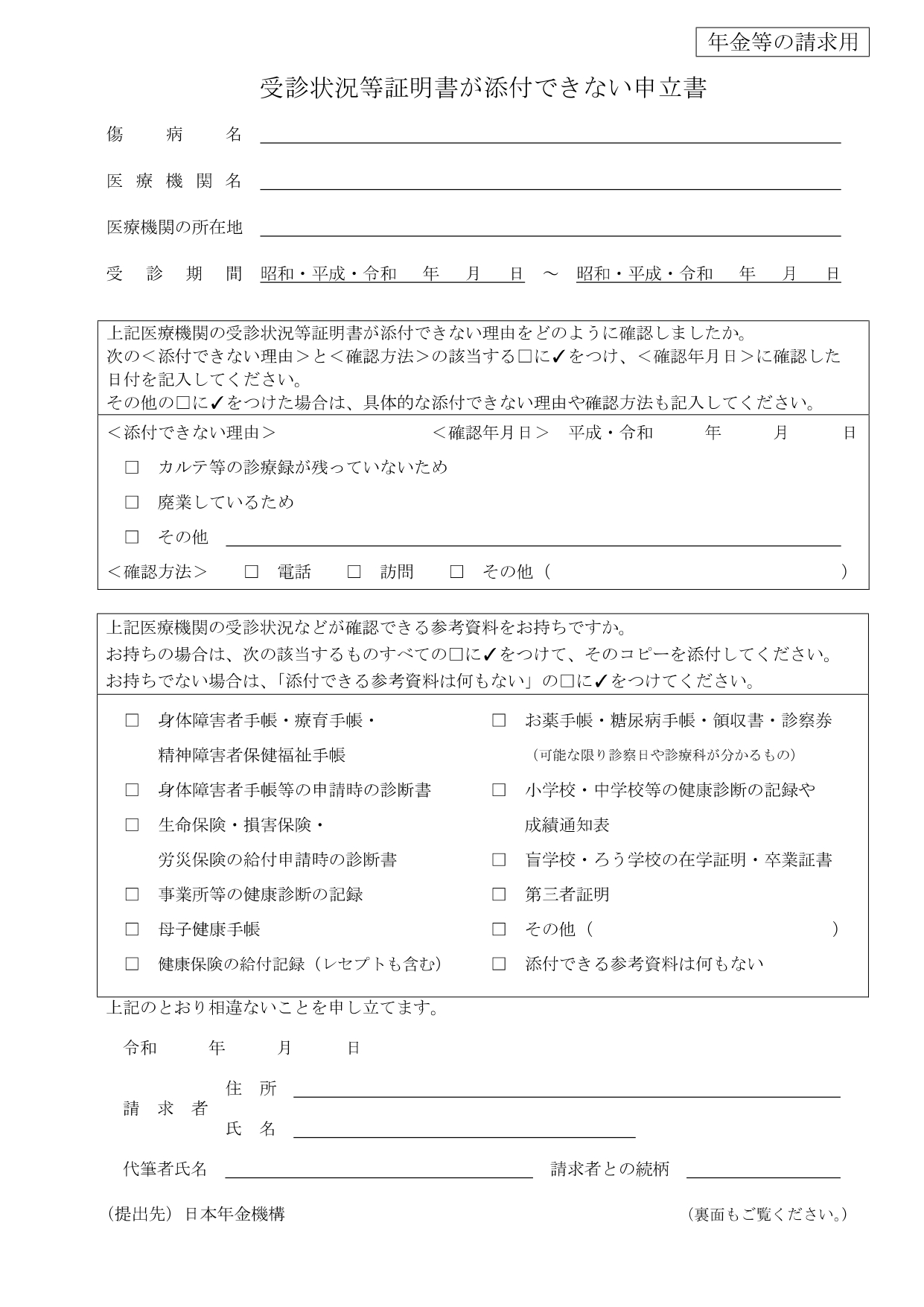

また、証明書を取得できなかった医療機関がある場合は、それぞれについて「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で作成し、提出する必要があります。

事前に自分の通院歴を整理しておくと、医療機関への問い合わせもスムーズに進みます。少し手間はかかりますが、初診日につながる診療履歴を一つひとつ丁寧にたどっていくことが、障害年金の受給への第一歩になりますよ。

障害年金業務責任者

綾部真美子

※2番目以降に受診した医療機関による資料の取扱いについて

厚生労働省からは、初診時の医療機関から証明が得られない場合の対応について、以下のような取り扱いが通知されています。2番目以降の医療機関が作成した資料であっても、条件を満たせば初診日として認められる可能性があります。

1.請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。

2.当該資料が、請求の5年以上前ではないが相当程度前である場合については、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができることとする。(ただし、この場合に参考となる他の資料としては、請求者又は請求者の家族等の申立てに基づく第三者証明は含まれないものとする。)

3.診察券や医療機関が管理する入院記録等により確認された初診日及び受診した診療科については、請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる診療科(精神科など)である場合には、それらの参考資料により初診日を認めることができる。

初診の医療機関、さらには2番目以降の医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらえない場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で作成し、申請書類と一緒に提出します。

これは、手元に残っている手がかりとなる資料などを添付して、初診日を申立てていく書類です。つまり、「受診状況等証明書が添付できない申立書」だけでは初診の証明にはならず、申立て内容の裏付けとなる客観的な根拠と説得力のある書類をできるだけ多く添付することが求められます。

添付する書類としては、以下のようなものがあります。

①身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

②身体障害者手帳等の申請時の診断書

③生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書

④交通事故証明書

⑤労災の事故証明書

⑥事業所等の健康診断の記録

⑦インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー

⑧健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等)

⑨次の受診医療機関への紹介状

⑩電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの)

⑪お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)

⑫第三者証明

さらに、レセプトコンピューターの記録、救急搬送の証明書、事故のことが掲載されている新聞記事なども参考資料になります。

こうした多角的な資料を組み合わせることで、日本年金機構はそれぞれの整合性を確認しながら、最終的に初診日として認定できるかどうかを判断します。

受診状況等証明書がない障害年金申請はハードルが高くなりますが、上記のような資料を添付することで、初診日が認められる可能性は十分にあります。実際に私たちの事務所でも、そうしたケースに数多く対応してきました。

資料の収集がうまく進まず不安を感じている方は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

社会保険労務士

梅川 貴弘

「受診状況等証明書が添付できない申立書」には、「添付できる参考資料は何もない」という選択肢があります。一見すると、このチェック欄に印をつけるだけで申請が完了するようにも思えますが、実際にはそう簡単ではありません。

参考資料が一切添付されていない状態で申立書を提出しても、日本年金機構が初診日を認定することはほぼありません。結果的に不支給(却下)となる可能性が非常に高くなりますので、気をつけましょう。

「第三者証明」とは、初診日当時の状況を知っている第三者に証明してもらう方法です。

第三者とは、三親等以内の親族以外の人になります。隣人、友人、職場の上司、同僚、教師などが第三者にあたります。

第三者証明書は原則として2名以上に作成してもらうことが必要です。

しかし、初診日頃に受診していた医療機関の医師や、看護師などの医療従事者による第三者証明書であれば、1枚だけであっても認められます。

ただし、第三者証明を提出すれば初診日が必ず認定されるというわけではありません。日本年金機構が書類全体の内容と整合性をもとに、個別に判断することになります。

第三者証明は、友人や同僚にお願いすることもできますが、その証言だけではどうしても信頼性が低く、認められにくいのが現状です。医師や看護師などの医療従事者による証明であれば、より信憑性が高く評価されやすくなります。

障害年金業務責任者

綾部真美子

第三者証明の記入方法などについては、こちらの記事をご覧ください。

参考資料により初診日が一定の期間内にあると確認できる場合、この期間について継続して障害年金を受けるための保険料納付要件を満たしているときは、一定の期間の始期と終期を示す参考資料及び本人申立ての初診日についての参考資料により、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められることがあります。

障害認定日が20歳に達した日以前である場合、障害の程度を認定する時期は20歳到達日となります。

2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合は、初診日を具体的に特定しなくとも、審査の上、本人の申し立てた初診日が認めることができるとされています。

▼具体例

初診が10歳時のA病院の場合でも、17歳で受診したB病院の証明がある場合、障害認定日は20歳到達日以前であることが確認できるため、A病院の証明は不要です。

(B病院の受診前に厚生年金加入期間がない場合)

※20歳前に初診日があって、その初診日が厚生年金加入期間であった場合は、この取り扱いは適用されません。

障害年金の申請において、受診状況等証明書は初診日を証明するための極めて重要な書類です。初診日が確定できなければ、受給資格が認められないこともあります。

受診状況等証明書は初診の医療機関に依頼して作成してもらうのが基本ですが、取得できない場合には、2番目以降の医療機関への依頼や申立書の提出、第三者証明、過去の資料の活用など、複数の代替手段があります。また、証明書を取得できた場合でも、記載内容に誤りや漏れがないか、提出前にしっかりと確認することが大切です。

初診日の特定や証明書の準備は、障害年金請求の最初のステップであり、全体の土台となる部分です。迷ったり不安を感じたりした場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士(社労士)などの専門家に早めに相談することが、安心して申請を進めるための近道になりますよ。

社会保険労務士

梅川 貴弘

受診状況等証明書の作成費用は、一般的には5,000円程度が多いようです。金額は医療機関ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

受診状況等証明書の作成には、通常2週間~1か月程度かかることが多いです。ただし、医療機関が混雑している場合など、それ以上の期間を要することもありますので、事前に確認しておきましょう。

いいえ、取得できなくても申請は可能です。「受診状況等証明書が添付できない申立書」に過去の資料や第三者証明などを添付し、初診日を証明する方法があります。ただし、書類の整合性や信頼性が重視されるため、慎重な準備が必要です。

日付が記載されていない診察券だけでは、初診日を証明する資料としては不十分と判断されることがあります。また、総合病院や大学病院の場合は、その診察券が請求傷病と関係のある診療科のものかどうかも重要になります。

受診状況等証明書は「初診日を証明するための書類」で、初めて医療機関を受診した日や治療経過などを記載します。一方、診断書は「障害の状態を証明するための書類」で、障害認定日時点や現在の症状・日常生活への影響などが記載されます。

病院名が不明な場合は、当時住んでいた地域や勤務先・通学先に近い医療機関を調べたり、家族や知人の記憶をたどったりすることが手がかりになります。また、診察券や健康診断の記録、お薬手帳などから情報を見つけ出せる場合もあります。

誤字や日付の誤りなどがあった場合は、医療機関に訂正を依頼しましょう。提出前に不備がないか必ず確認することが重要です。

受診状況等証明書は、申請者自身が記入するものではなく、初診の医療機関で作成してもらうものです。日本年金機構の所定書式を医療機関に渡し、作成を依頼しましょう。

場合によっては、医療機関や医師の方針などにより証明書を書いてもらえないこともあります。その場合は、受診状況等証明書が取得できない場合と同様に、2番目以降の医療機関に依頼するなどの代替手段を検討しましょう。また、初診の医療機関にカルテの開示請求を行うのもひとつの方法です。