社会保険労務士

梅川 貴弘

うつ病などの精神疾患を抱えて、働きたくても働けずに困っている人たちに向けて障害年金の請求代行サポートを開始。

現在は、社会保険労務士7名、日本年金機構勤務経験者4名の専門チームで、全国のうつ病等で悩む方々の障害年金請求手続きを支援している。

[うつ病などの障害年金請求代行]

障害年金は、うつ病や発達障害などの精神疾患であっても受給できる可能性があります。

しかし「精神の病気は対象外では?」「一人暮らしだから無理かも…」といった誤解や不安から、申請(請求)をためらう方も多いのが実情です。

また、「日常生活が極めて困難」などの抽象的な認定基準だけを見ても、自分が該当するのか分かりづらいですよね。

この記事では、精神障害における障害年金の1級・2級・3級という等級の目安や申請(請求)のポイントを、専門家の視点からやさしく解説します。

目次

障害年金と聞くと、手足が不自由になるような身体的な障害をイメージする方が多いかもしれません。実際、「精神的な病気ではもらえないのでは?」と思っている方も少なくありません。

しかし、これは大きな誤解です。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される年金です。この病気には、精神疾患も対象となります。

対象となる主な精神疾患の病名は次のようなものが挙げられます。

これらの疾患によって、働くことや日常生活に著しい制限が生じている場合、障害年金が受給できる可能性があります。

精神の症状は目に見えにくいため、制度の存在自体を知らなかったり、対象外だと誤解していたりするケースもあります。ですが、正しく知識を得れば、申請に進む一歩を踏み出すことができます。

障害年金の申請において、まず理解しておきたいのが「初診日」と「障害認定日」という2つの重要な日付です。これらは、年金の受給資格や等級の判定に直結するため、非常に大切なポイントになります。

初診日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師等の診療を受けた日を指します。

たとえば、うつ症状がつらくて最初に心療内科を受診した日が、それ以降どれだけ病院を変えても、原則、「初診日」として扱われます。

ここで注意したいのが、「現在の病名」と「当時の病名」が違っていても、関連性が認められれば初診日として扱われるという点です。

例えば、現在はうつ病であっても、最初は不眠や頭痛、食欲不振などの症状で病院を受診し、適応障害や不安障害、パニック障害などと診断されたというケースも少なくありません。この様な場合であっても、それがうつ病と関連する症状であると判断されれば、その時点の受診日が障害年金における「初診日」として扱われます。

他にも、不眠症・強迫性障害・摂食障害・パーソナリティ障害・自律神経失調症などと診断されていたというケースも多くあります。うつ病との間に関連性が認められれば、初診時に診断された病名が異なっていても問題ありません。

社会保険労務士

梅川 貴弘

精神疾患は時間の経過とともに病名が変わることが多くあります。

初診日は、後述する「障害年金の種類」や「等級」にも深く関係しており、非常に重要な日付です。初診日が変わると申請内容そのものも変わってくるため、慎重に判断しましょう。

なお、初診日の証明は、当時通院していた医療機関に受診状況等証明書を作成してもらいますが、時間が経っていると証明が難しくなるケースもあるため、できるだけ早く準備を進めることが大切です。

障害認定日とは、原則、初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月よりも前に治った(症状が固定した)場合は、その日のことをいいます。

障害年金は、障害認定日以降における障害の状態が、障害等級(1級・2級・3級など)に該当しているか判断されます。

つまり、原則として、障害年金は初診日から1年6か月を経過していないと、申請することはできません。(症状が固定した場合を除く)

精神障害で障害年金を申請する場合、この「初診日」と「障害認定日」を確定することが、手続きの第一歩となります。

障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日に加入していた年金制度によって、受けられる障害年金の種類と、その等級の範囲が異なります。

| 初診日に加入していた年金制度 | 障害年金の種類 | 障害等級(障害が重い方から1級) |

|---|---|---|

| 国民年金 | 障害基礎年金 | 1,2級 |

| 厚生年金 | 障害厚生年金 | 1,2,3級 |

障害基礎年金では1級と2級までが支給対象ですが、障害厚生年金では3級も支給されるのが特徴です。

つまり、初診日に厚生年金に加入していた方は、比較的重度ではない障害であっても支給対象となる場合があるということです。

また、支給される年金額にも違いがあります。たとえば、同じ2級であっても、障害厚生年金の方が障害基礎年金よりも多く支給されます。これは、障害厚生年金には基礎年金に加えて「報酬比例部分」が上乗せされる仕組みになっているためです。

精神障害による障害等級の認定は、「障害認定基準」と「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の2つをもとに判断されます。それぞれの内容について、順を追ってわかりやすくご説明します。

まずは、この「障害認定基準」の内容から見ていきましょう。

障害年金の審査は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて行われ、これには、障害の状態がどの程度ならば、何級に該当するかが定められています。

障害の程度に応じて、1級、2級、3級、そして一時金として支給される障害手当金の区分があります。ただし、病名だけで等級が決まるわけではなく、実際にどれだけ日常生活に支障があるかが評価の中心になります。

なお、障害等級という言葉は「障害者手帳」にも使われていますが、障害年金とはまったく別の制度です。障害年金とは審査基準が異なりますので、混同しないよう注意しましょう。

精神の障害に関する認定基準は以下のとおりです。わかりやすいように、それぞれの等級に具体例を交えて紹介します。

3級は障害厚生年金にのみ認められています。

つまり、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。障害厚生年金の方が、障害基礎年金よりも等級の幅が広く設定されています。

精神の障害は多種多様であり、認定の際は具体的な日常生活状況等上の困難を判断し、その原因及び経過が考慮されます。

障害認定基準では、精神の障害についていくつかの区分に分類されており、それぞれに対して具体的な等級判定の基準が設けられています。

以下に代表的な障害区分と、主な疾患の例を紹介します。

次に、区分ごとに障害の等級と状態を見ていきましょう。

| 等級 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 | 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |

| 2級 | 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |

| 3級 | 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの |

| 等級 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |

| 2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |

| 3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |

| 等級 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |

| 2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |

| 3級 | 1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |

| 等級 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの |

| 2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |

| 3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの |

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

| 等級 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 | 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |

| 2級 | 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |

| 3級 | 労働が著しい制限を受けるもの |

| 等級 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 | 社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |

| 2級 | 社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |

| 3級 | 社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |

精神障害による障害年金の等級は、「障害認定基準」に加え、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン(以下、ガイドライン)」に基づいて判断されます。

このガイドラインでは、障害等級を判断する際の目安が示されており、特に診断書(精神の障害用)の裏面に記載されている「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の内容が、等級の目安として重要な位置づけとなっています。

※てんかんについては、ガイドラインの対象外となります。

次に紹介する表は、これらの項目に応じて、どの等級に該当する可能性があるかを示したものです。

.png)

この表は、縦軸が診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」の評価の平均値、横軸が「日常生活能力の程度」の評価となり、これらを組み合わせ、どの障害等級に相当するかの目安を示しています。

では、診断書を見ながら解説していきます。

まずは、縦軸になる「判定平均」(=「日常生活能力の判定」の評価の平均)について、ご説明します。

_page-0001-e1757037071319.jpg)

日常生活能力の判定欄では、日常生活の7つの場面における制限度合いを、医師が判定し記載します。この評価は、「単身で生活した場合、可能かどうか」で判断します。

家族と同居していても、一人暮らしを想定して自力でできるかを基準に、医師に記載してもらいましょう。

障害年金業務責任者

綾部真美子

これら7つの項目は、4段階の評価で判定されます。

それを1~4の点数に置き換え、平均点(7項目の点数の合計 ÷7)を計算したものが「判定平均」になります。障害の程度が重いほど点数が高いことになります。

1点:できる

2点:自発的に(おおむね)できるが時には助言や指導を必要とする

3点:(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる

4点:助言や指導をしてもできない若しくは行わない

続いて、横軸になる「程度」(=「日常生活能力の程度」)について、ご説明します。

_page-0001-e1757037400412.jpg)

日常生活全般における制限度合いを包括的に評価し、次の5段階のなかから医師が記載します。

ここで判定された項目が「障害等級の目安」の表における「程度」になります。

このように、「判定平均」(=「日常生活能力の判定」の評価の平均)と、「程度」(=「日常生活能力の程度」)を組み合わせて、障害等級の目安が示されます。

例えば、日常生活能力の判定の平均値が3.0、日常生活能力の判定が(3)の場合は、2級相当となります。

.png)

なお、3級は障害厚生年金のみ認められています。障害基礎年金に3級はありませんので、障害基礎年金を申請する場合は、表内の「3級」は「2級非該当=不支給」と置き換えましょう。

ガイドラインを活用することで、受給の可能性があるかどうかを事前にある程度把握することができます。

ただし、障害等級は「目安」の数値通りに決まるわけではありません。目安はあくまで判断する指標のひとつであって、最終判断ではありません。

実際には、診断書や病歴・就労状況等申立書などに記載された内容を総合的に考慮して等級が決まります。そのため、目安の表では「2級に該当している」場合でも、最終的には「3級」と認定されることもあります。

「目安」という言葉のとおり、障害等級の表はあくまでも参考基準です。最終的には“総合評価”ですので、ガイドラインだけで判断するわけではないことを理解し、すべての書類を丁寧に準備することが大切です。

社会保険労務士

梅川 貴弘

障害年金の制度では、神経症や人格障害は原則として対象外とされています。

一例としては、次のような病名です。

▶神経症

▶人格障害(パーソナリティ障害)

しかし、ここで重要なのは「原則として」という点です。

障害認定基準には以下のように明記されています。

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。

(引用元:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準/日本年金機構)

つまり、神経症の場合でも、「精神病の病態を示している」場合は障害年金の対象になり得る、とされています。また人格障害であっても、神経症と同様に、臨床症状により対象として扱われる場合があります。

神経症や人格障害と診断されている方は、医師にうつ病などの精神障害を併発していないか確認しましょう。もし併発している場合は、それを診断書に反映してもらうことで、障害年金を受給できる可能性があります。

精神的な疾患については、医師の変更や病状の変化によって診断名が変更になることが、よくあります。

以前の病名から変わっている可能性もありますので、医師に障害年金の申請を考えていることを伝え、改めて確認してみましょう。

社会保険労務士

梅川 貴弘

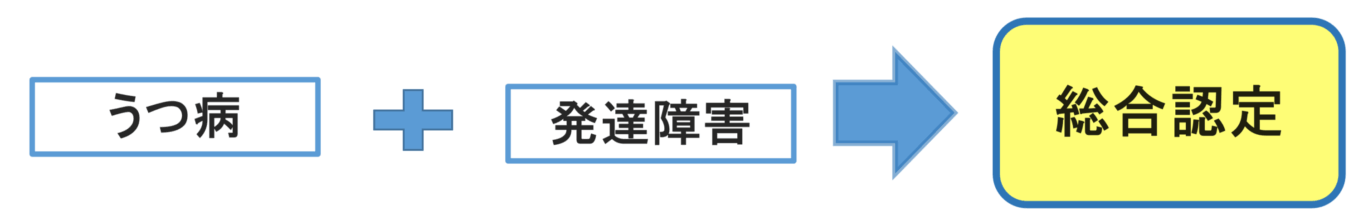

精神障害を持つ方の中には、ひとつの診断名だけでなく、いくつかの障害を併発しているケースも少なくありません。たとえば、「うつ病」と「ADHD」、「双極性障害」と「知的障害」など、複数の障害が重なっている状態です。

このような場合、障害年金の審査では、それぞれの障害を個別に判断するのではなく、「総合認定」という考え方に基づき認定が行われます。

つまり、まとめてひとつの障害とみなし、全体としてどの程度日常生活に支障があるかが評価されます。

しかし、病名によっては注意したい点がありますので、具体的な病名を挙げて説明しましょう。

うつ病と発達障害のように、どちらも障害年金の対象病名である場合は、それぞれの障害の特性が日常生活に与える影響を総合的に判断して認定が行われます。

たとえば、うつ病による著しい意欲低下や無気力が生じていることや、発達障害による対人関係の困難などを総合して、日常生活全般にどれだけ支障があるかが判断されます。

診断書には、うつ病と発達障害の病名を併記してもらい、両方の障害が日常生活に与える影響を1枚にまとめて記載してもらいましょう。

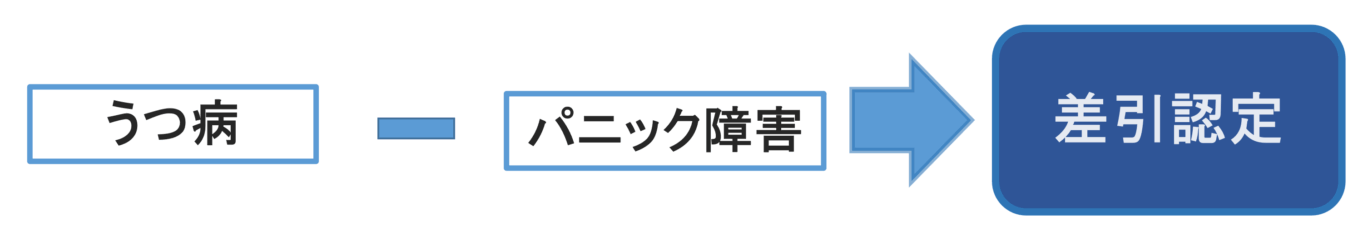

うつ病とパニック障害を併発しているケースでは、診断書の記載内容に注意が必要です。

というのも、うつ病は障害年金の対象ですが、「パニック障害」や「不安障害」、「強迫性障害」などは神経症に分類され、原則として障害年金の対象外となります。

そのため、診断書に「うつ病」と記載されていても、記述の大半がパニック発作や不安感、強迫行為といった対象外病名に関する症状ばかりである場合、「うつ病単独では日常生活に深刻な支障は出ていないのではないか」と判断され、不利な評価(差引認定)につながる可能性があります。

診断書においては、障害年金の対象である「うつ病」の症状(抑うつ気分、意欲の著しい低下、思考力の減退など)を中心に記載してもらうことが大切です。

診断書には対象病名に関連する症状を重点的に記載してもらいましょう。また、病歴・就労状況等申立書についても、診断書と矛盾しないよう内容を整えることが大切です。

障害年金業務責任者

綾部真美子

障害年金は、必ずしも「働いている=不支給」とは限りません。

しかし、うつ病などの精神疾患の場合、就労状況が重要な審査ポイントとなります。

就労していると、「日常生活能力や労働能力がある」と見なされ、障害の程度が軽く判断される傾向にあるからです。

ただし、たとえ働いていたとしても、会社で多くの支援を受けていたり、勤務時間が大幅に制限されていたりするような状態であれば、障害年金が受給できる可能性があります。たとえば、障害者雇用や就労継続支援事業所などで働いている場合や、パート・アルバイト勤務をしている、といったケースです。

「ガイドライン」の就労状況の欄には、以下のように記載されています。

就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

(引用元:精神の障害に係る等級判定ガイドライン/日本年金機構)

この内容からわかるように、就労継続支援事業所で働いている方や、障害者雇用、あるいはそれと同等の援助を受けながら働いている方は、就労していても2級の可能性があると考えられます。

もちろん、「障害者雇用=2級」と必ず認定されるわけではありません。

精神障害の場合は、日常生活における困難さも含めて、総合的な判断がされます。ただし、就労のあり方は等級の目安のひとつとして、重要な判断材料になるのです。

申請にあたっては、就労状況や職場での支援内容を提出書類にしっかりと記載することが大切です。具体的には、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況を、できるだけ詳しく伝えましょう。

労働にどのような制限があるのか、日常生活にどれほど支障があるのかを丁寧に伝えることが、適切な等級認定につながります。

就労状況や援助の内容を医師に伝え、診断書に反映してもらうことが重要です

社会保険労務士

梅川 貴弘

障害年金2級の認定において、「一人暮らしをしている」という事実だけで、対象外と判断されるわけではありません。ただ、実際には「一人暮らし=自立できている」と誤解されやすいため、注意が必要です。

「ガイドライン」の生活環境の欄には、以下のように記載されています。

独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。

(引用元:精神の障害に係る等級判定ガイドライン/日本年金機構)

つまり、「どのような支援を受けながら生活しているか」「本当に一人で生活が成り立っているのか」という点が重視されるのです。

たとえば、ヘルパーの訪問支援を受けている、通院や買い物を家族がサポートしている、などのケースでは、2級の可能性が十分にあります。

一人暮らしで障害年金を申請する場合は、支援の内容や生活の実態を診断書に詳しく記載してもらうことが重要です。また、現時点で支援を受けていなくても、本来は周囲の助けが必要な状態である場合、そのことをしっかりと伝える必要があります。

生活にどれだけ支障が出ているのか、自力での生活がどれほど難しいのかという実態を審査側に伝えることが、正確な等級認定につながるポイントになります。

一人暮らしをしていても、支援がなければ生活が成り立たないケースは少なくありません。診断書には、その支援内容や必要性、生活上の困難を具体的に記載してもらいましょう。

障害年金業務責任者

綾部真美子

精神障害による障害年金は、身体の障害に比べて見えにくいため、制度の対象になることを知らない人や、申請をためらう人が多いのが現状です。

しかし、うつ病や双極性障害、統合失調症、発達障害など、多くの精神障害が障害年金の対象とされています。

受給には初診日や納付要件など重要なポイントがあり、特に診断書の内容は審査結果に大きく影響します。医師に日常生活の困難を具体的に伝え、正しく反映してもらうことが重要です。

また、就労中や一人暮らしであっても障害年金2級を受給できる場合があるため、諦めずに申請を検討してみましょう。

精神障害で悩む中で障害年金の手続きを進めるのは、決して簡単なことではありません。不安を感じる方は早めに専門家へ相談し、適切に手続きを進めましょう。

当事務所では、精神疾患の方の申請を数多くサポートしており、初回相談は無料で承っております。実際にご依頼いただくかどうかは、相談後にじっくりご検討いただけます。どうぞ安心してご連絡ください。

社会保険労務士

梅川 貴弘

2級は「日常生活に著しい制限があり、働くことが困難な状態」、3級は「就労に制限がある状態」が目安です。3級は初診日に厚生年金に加入していた人のみが対象です。また、等級によって、支給される年金額も異なります。

点数形式での評価(ガイドライン上の判定)は目安のひとつですが、それだけでは等級は決まりません。日常生活の具体的な困難、経過、援助の実態などを含めて総合的に判断されます。

はい、休職中であっても、障害の状態が認められれば受給の可能性があります。診断書には「病状により就労が困難であり、休職中である」ことを記載してもらいましょう。

日常生活の状況に加えて、仕事の内容や就労状況、職場で受けている援助、周囲とのコミュニケーションの状況などを医師に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。

はい、一人暮らしでも受給できる可能性はあります。ただし、「一人で生活している=自立している」と判断されてしまわないよう、生活がどれほど困難か、どのような支援を受けているかを申請書類にしっかり記載することが重要です。

障害年金と障害者手帳は全く別の制度であり、審査の基準も異なります。そのため、障害年金が障害者手帳と同じ等級に認定されるとは限りません。また、障害年金は、障害者手帳を持っていなくても受給できます。

▼詳しくはこちらの記事をご覧ください

障害者手帳がなくても障害年金はもらえる?制度の違いと誤解をわかりやすく解説