社会保険労務士

梅川 貴弘

うつ病などの精神疾患を抱えて、働きたくても働けずに困っている人たちに向けて障害年金の請求代行サポートを開始。

現在は、社会保険労務士7名、日本年金機構勤務経験者4名の専門チームで、全国のうつ病等で悩む方々の障害年金請求手続きを支援している。

[うつ病などの障害年金請求代行]

てんかんは、障害年金の受給対象となる可能性があります。

しかし、認定基準や申請(請求)方法には独自のポイントがあり、正しく理解して準備しなければ不支給になることもあります。

本記事では、てんかんで障害年金を受給するための条件や、必要書類、申請の流れやポイントを初心者にもわかりやすく解説。申請をスムーズに進められるようサポートします。

目次

てんかんは脳の異常な電気的活動によって発作を繰り返す病気です。

てんかん発作の症状や程度は様々で、突然意識を失って倒れる発作から、手足が震えたり勝手に動いてしまったりする発作など、多様な症状があります。

いつ起きるか分からないてんかん発作によって日常生活や仕事に支障を抱えている方はたくさんいらっしゃいます。

こうした影響が深刻な場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。

障害年金の対象になるのは次の2つの種類に分かれます。

難治性てんかんとは、抗てんかん薬を使用しても発作のコントロールが難しく、発作の抑制が困難なてんかん。

てんかんに伴って現れる精神的な症状、たとえば幻覚や妄想、抑うつ症状などが継続している状態。発作は投薬で治まっており、精神症状や認知障害のみが残る場合も含む。

てんかんで障害年金を 受給するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

原則として、障害の原因となった病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)が年金制度の被保険者期間であること。

ただし、初診日が20歳未満の方や60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、公的年金制度に加入していなくとも、問題ありません。

初診日の前日において、年金保険料を一定期間以上納付していること。

具体的には、次のどちらかを満たしている必要があります。

障害年金の基準に定める程度の、障害状態であること。

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1~3級)が定められています。

障害等級(1〜3級)に該当するかどうかは、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて判断され、以下の3つの要素に焦点を当てて審査されます。

まず、てんかん発作を程度に応じて次の4つのタイプに分類します。

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

この4つのタイプの発作が発生する頻度や日常生活状況などで障害年金の等級が決まってきます。上記のアルファベットを、次の表に当てはめてご確認ください。

| 程度 | 障害等級 | 障害等級 |

|---|---|---|

| 重い | 1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上 あり、かつ、常時の援助が必要なもの |

| ↑ ↓ | 2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、 もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制 限を受けるもの |

| 軽い | 3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、 もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受ける もの |

3級は障害厚生年金にのみ認められています。初診日に国民年金に加入していた方は、1級または2級に該当しないと障害年金が支給されません。

また、てんかんにおいては以下の点も考慮されます。

・てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。

・様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

・また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

・てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

このように、てんかんの認定では、単に診断名だけではなく、発作の重さや頻度、日常生活でどれほど困難を抱えているかを具体的に示すことが重要となります。また、発作間欠期(発作のない時期)において、日常生活にどれほどの支障があるかもポイントになります。

社会保険労務士

梅川 貴弘

では、障害年金を受給した場合はいくらもらえるのでしょう。次は、年金額についてご説明します。

てんかんで障害年金を受給する場合、その金額は障害等級や年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)によって異なります。ここでは、障害年金の種類と、等級ごとの支給額について解説します。

障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日)に加入していた年金制度によって支給される障害年金が異なります。

また、障害年金には等級があり、障害の程度に応じて重いほうから1級・2級・3級となります。

| 初診日に加入していた年金制度 | 年金の種類 | 障害等級 |

|---|---|---|

| 国民年金 | 障害基礎年金 | 1級と2級のみ |

| 厚生年金 | 障害厚生年金 | 1級~3級まで |

障害基礎年金には3級はありません。初診日に国民年金に加入していた方は、障害等級1級または2級に該当しないと、障害年金は支給されませんので注意しましょう。

障害年金の額は、障害等級(1級・2級・3級)や年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)によって異なります。

まず、国の公的年金制度は「2階建て」の仕組みになっていて、1階部分が「基礎年金」、2階部分が「厚生年金」です。

障害基礎年金は、1級・2級 があり、等級ごとに定額で支給されます。

一方、障害厚生年金は 1級・2級・3級 があり、年金額は「報酬比例の年金額」によって決まります。これは、働いていたときの収入(標準報酬額)や加入期間などに応じて計算される仕組みです。また、1級・2級に該当する場合は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も支給されます。

例えば、障害基礎年金2級の場合、年額約80万円が支給されます。もし初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金2級に該当するため、報酬比例の年金額が上乗せされ、受給額はより高くなります。

また、配偶者の有無や子どもの数といった家族構成によっても年金額が変わることがあります。つまり、同じ等級であっても、受給できる金額には差が出る場合があるのです。

「実際にいくらもらえるのか」は気になるポイントですよね。詳しい金額や計算例については、以下の記事で解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。

てんかんで障害年金を申請するには、単に診断名を伝えるだけでは不十分です。重要なのは、どれほど生活に支障があるかを具体的に示すことです。ここでは、申請時に意識すべき5つのポイントを解説します。

障害年金の申請において「初診日」は非常に重要なポイントです。初診日とは、てんかんの症状について初めて医療機関を受診した日のことです。

もし、初めて受診したときに「てんかん」の診断を受けていない場合でも、初診日とみなされます。

例えば、初めての発作で意識を失い救急搬送された場合、救急搬送先の病院では応急処置のみで「てんかん」の診断は受けなかったとしても、てんかんの初診日はその救急搬送された日となる可能性があります。

てんかんでは「大発作(意識を失う、転倒する)」の有無が注目されがちですが、「小発作」や「部分発作」も日常生活に影響を与えるため、無視できません。意識が一瞬飛ぶ、体が勝手に動く、言葉が出なくなるといった軽微な発作も、日常生活の制限として申請書類に反映することが大切です。

以下に、症状の一例を挙げますので、ご自身の症状をまとめる際に参考になさってください。

てんかんの小発作(部分発作)に見られる主な症状

これらの症状は一見軽度に見えることがありますが、日常生活や仕事、対人関係に深刻な支障を及ぼすことがあるため、障害年金の申請においても正確に伝えることが重要です。

障害年金業務責任者

綾部真美子

てんかんによる障害年金の審査では、発作の重さや回数だけでなく、その前後にどのような影響があるかも重要な判断材料となります。

たとえば、発作後に強い疲労感や混乱が残る場合、外出や仕事に支障が出ることが少なくありません。こうした日常生活への具体的な影響は、申請書類にしっかりと記載する必要があります。

また、発作が起きていない時期でも、抑うつ感や強い不安、あるいは抗てんかん薬の副作用による吐き気や眠気などが続くケースもあります。これらの症状も、生活能力を評価するうえで見逃せないポイントです。

発作そのものだけでなく、病気全体として生活や就労にどのような制限があるのかを、丁寧に伝えることが障害年金の認定につながります。

受診の際は、発作のことばかり医師に伝えて日常生活の困難さを十分に話していないケースが多いです。医師は普段の生活状況を詳しく把握していないため、日常生活での不便や困難をきちんと伝えることが、正確な診断書作成につながります。

社会保険労務士

梅川 貴弘

障害年金の審査では、診断書が最大の判断材料になります。自分では症状を正確に把握できていなかったり、医師に症状が正しく伝わっていなかったりすると、診断書が実際より軽い内容で作成されてしまうことがあります。

医師に依頼する際は、発作の詳細や頻度だけでなく、日常生活や就労における具体的な制限についても正確に伝えましょう。

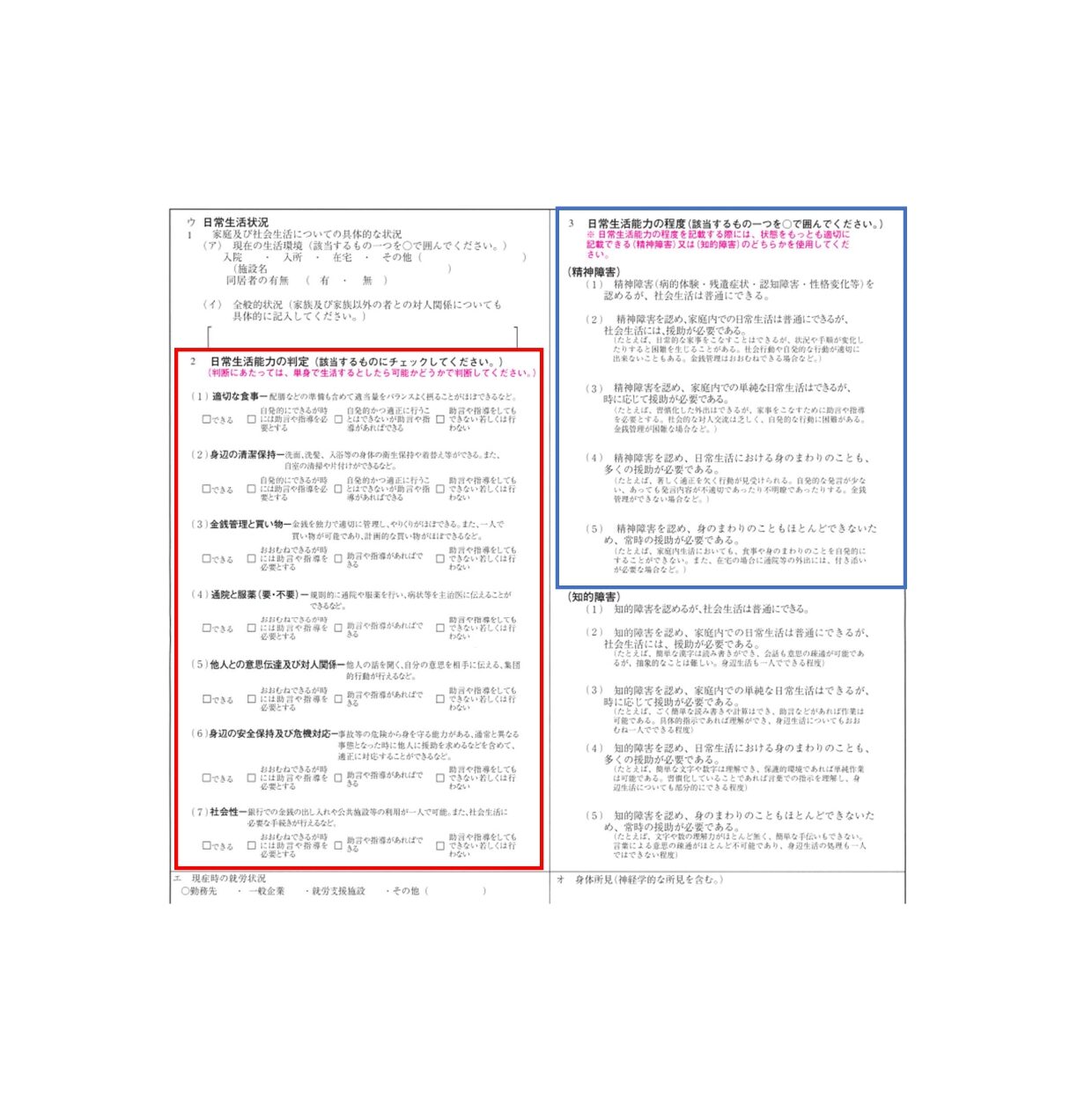

診断書(精神の障害用)の裏面には日常生活における制限を記入する欄があります。

「日常生活能力の判定」・・・赤枠

「日常生活能力の程度」・・・青枠

日常生活能力の判定欄では、日常生活の7つの場面における制限度合いを、医師が判定し記載します。この評価は、「単身で生活した場合、可能かどうか」で判断します。

日常生活全般における制限度合いを包括的に評価し、次の5段階のなかから医師が記載します。

てんかんは「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の対象とする病気から除外されています。

短い診察時間内に、これらを正確に医師へ伝えるのはとても難しいですよね。そこで、事前に自分の症状や困っていること、日常生活で受けているサポート内容などをメモにまとめ、主治医に渡せるよう準備しておくと、診断書作成に役立ちますよ。

障害年金業務責任者

綾部真美子

病歴・就労状況等申立書は、申請者のこれまでの経緯や日常生活の状況を詳しく説明する書類です。 障害年金の審査では、診断書の内容を補完する重要な資料となり、申請者の生活実態を伝える役割を果たします。

てんかんの方の場合、発症から現在までの時系列に沿って、日常生活状況や就労状況を記載する必要があります。

作成の際はできるだけ具体的・客観的表現を心がけましょう。障害年金の審査は、書類のみで行われるため、客観的な事実と具体的なエピソードを組み合わせて記載することで、申請者のことを全く知らない審査員が読んだときにも、より正確な状況を伝えることができます。

病歴・就労状況等申立書では、日常生活や就労にどれだけ制限があるか、どのようなことに困っているのかを伝えます。そのため、できることではなく「できないこと」を重点的に記入することが大切です。

病歴・就労状況等申立書の作成では、「過去の病歴を整理する」「できないことを具体的に書き出す」といった作業で、多くの方が行き詰まったり、精神的な負担を感じたりします。

そのようなときは、無理をせず社会保険労務士に作成を依頼するのもひとつの方法です。専門家に任せることで、心の負担もかなり軽くなりますよ。

社会保険労務士

梅川 貴弘

障害年金は、働いていても受給することは可能です。ただし、就労していると、「日常生活能力や労働能力がある」と見なされ、障害の程度が軽く判断される傾向にあります。

そのため、申請の際には、仕事の種類や内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、周囲とのコミュニケーションの状況などを具体的に伝えることが重要です。特に、障害者雇用や就労継続支援事業所で働いている場合は、審査で考慮されるため、必ず診断書に記載してもらいましょう。

また、会社から配慮を受けている短時間勤務やパート・アルバイト勤務のような場合は、受給の可能性があります。以下のような配慮を受けている場合は、申請書類に就労状況を具体的に記載することが重要です。

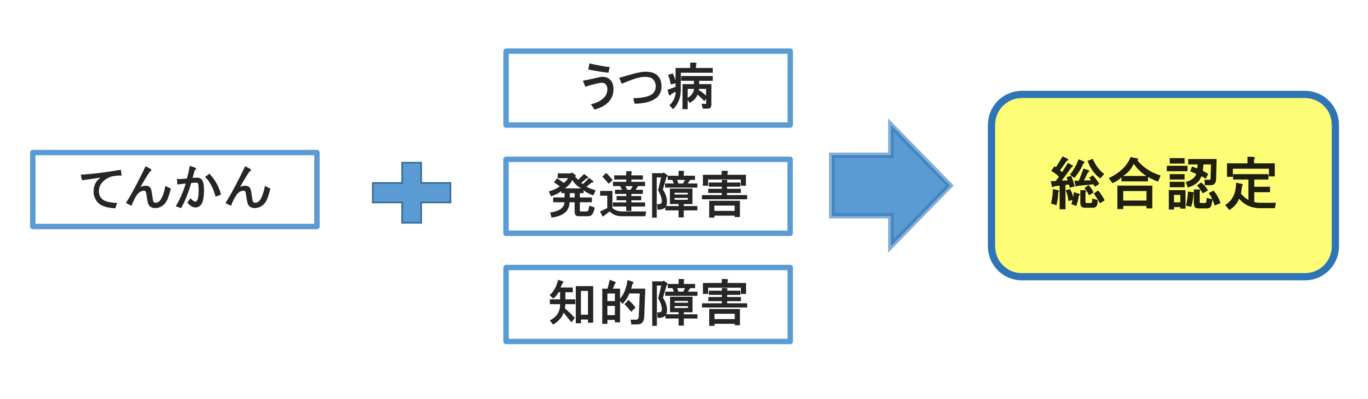

てんかんは、うつ病や発達障害、知的障害などを併発しているケースが少なくありません。これらの病気はどちらも障害年金の対象病名であるため、それぞれの障害の特性が日常生活に与える影響を総合的に判断して認定が行われます。

診断書を作成してもらう際には、てんかんと併発している精神疾患の病名を併記し、両方の障害が生活にどのような支障をもたらしているかを、1枚の診断書にまとめてもらうようにしましょう。

ただし、てんかんとその他の障害を別々の医療機関で治療している場合は、それぞれの主治医に診断書を依頼する必要があります。

※場合によっては、てんかんと併発している他の精神障害が「別傷病」と判断されることがあります。

てんかんで障害年金を申請する手続きの流れは以下のとおりです。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、事前に申請の流れを理解しておけばスムーズに進めることができます。

STEP1:初診日を特定する

最初に行うべきことは、初診日の特定です。初診日が分からないときは、医療機関に問い合わせてみましょう。

STEP2:保険料の納付要件を確認する

障害年金は、年金保険料を一定期間以上納付している必要があります。過去に年金を納めていない期間がある方は、年金事務所で保険料納付要件を満たしているか、確認しましょう。

STEP3:必要書類の準備

障害年金の申請に必要な書類を準備します。主な書類は以下の通りです。

STEP4:書類の提出

必要書類が揃ったら、年金事務所などに提出します。提出後、日本年金機構による審査が行われます。審査期間は通常3か月程度です。

てんかんは障害年金の受給対象となりますが、てんかん特有の認定基準や手続き上の注意点も多く存在します。申請にあたっては、発作の頻度や重症度だけでなく、日常生活でどのような困難が生じているかを具体的に伝えることが重要です。

また、就労中であっても受給できる場合があるため、諦めずに障害年金の申請を検討してみましょう。

さらに、書類作成や手続きが負担に感じる場合は、社労士に相談するのも有効な方法です。専門家のサポートを受けることで、手続きの負担も軽減し、よりスムーズに申請を進めることができます。

「自分が本当に対象になるのか」「書類をどう書けばいいかわからない」など、少しでも不安がある方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料ですので、安心してご連絡いただければと思います。

社会保険労務士

梅川 貴弘

てんかんでも、発作が軽度で日常生活に大きな支障がない場合は、障害年金の対象にならないことがあります。また、抗てんかん薬の服用や外科的治療によって抑制される場合は、原則として認定の対象になりません。

てんかん性精神病は障害年金の対象となります。てんかんの発作だけでなく、幻覚や妄想、情緒不安定などの精神症状が生活に影響している場合、それも総合的に評価されます。

就労していても、通常の勤務が困難であったり、特別な配慮を受けていたりする場合には、障害年金が認定されることがあります。働いているからといって、必ずしも対象外になるわけではありません。

障害年金と障害者手帳は全く別の制度であり、審査の基準も異なります。そのため、障害年金が障害者手帳と同じ等級に認定されるとは限りません。また、障害年金は、障害者手帳を持っていなくても受給できます。

▼詳しくはこちらの記事をご覧ください

障害者手帳がなくても障害年金はもらえる?制度の違いと誤解をわかりやすく解説

障害年金を受給することの、大きなデメリットはありません。生活保護や傷病手当金などを受給している場合は、金額の調整が行われますが、収入が減ってしまうことはありません。障害年金と合わせて同じ額、または制度によっては少し多くもらえるように調整されます。

▼詳しくはこちらの記事をご覧ください

うつ病で障害年金を受給するメリット・デメリット|精神疾患による障害年金専門の社労士がわかりやすく解説